「期待に応える」ためには相当の努力が要る。その努力を周囲は称賛し、幸運にも結果を残すことができれば輝かしい人生となる。それが社会(の掟)だと、わたしたちはそれらの言葉も知らないうちから教育されてきた。期待に応えられない人々はダメなやつだと烙印を押され、社会の中で底辺に押しやられ、場合によっては体よく排除される。期待に応えられないことは一種の恐怖である。だから、「期待に応えない」という意思には、ある意味で「期待に応える」以上に強靭な精神力が要る。

パラリンピックのメダリストなどが「諦めなければ誰でも奇跡を起こせる」「努力すれば誰でもなりたい自分になれる」などと言うのは、似たような境涯にある人だけでなく、広く若い人に希望を与えるという意味で、社会的な「効用」がある。彼らの言葉はもちろん本心からのものであろう。けれどその発言は、「努力することの大切さ」という「道徳的効果」として本心とは切り離して称揚、利用される。彼らもまた自らの発言の意味、その効果はよく理解している。けれど彼らは「期待に応えることができた」一種のエリートであることを忘れてはならない。はるかに多くの人たちが、そういう努力が可能な環境にさえ恵まれていないということを、わたしたちは知っている。「努力するのが当然」という社会認識は一種の圧力・強制力でもある。それを心理的に苦痛と感じる方が、むしろ普通の感覚ではないだろうか。

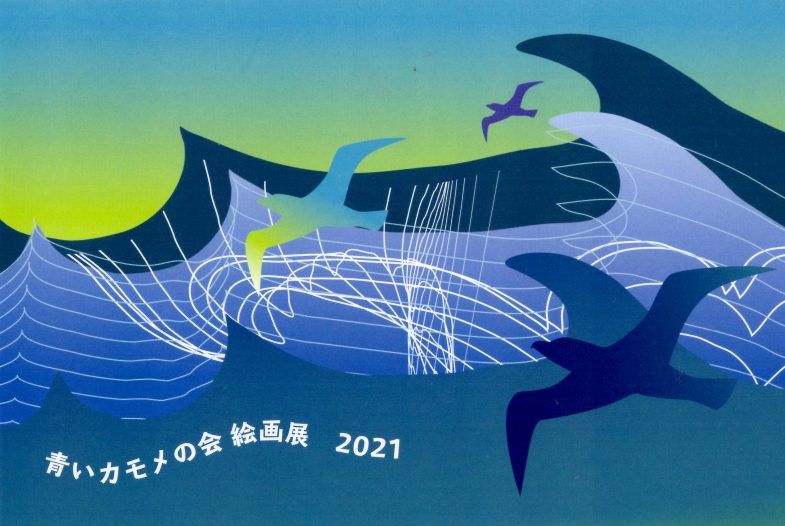

一方、芸術家というのは、本来「期待に応えない」という意思を鮮明にした人々である。芸術は何かを期待されたりすること自体が矛盾を抱えてしまう。芸術家は広い意味では社会に対して挑戦的ともいえる生き方を選択した人々でもある。芸術家たちが本質的なところでは称揚されず、ことあれば真っ先に政治・社会体制に弾圧されたりするのは、そういう理由からであろう。挑戦的ということは「反社会的」ということを意味しない。むしろ全く逆で、「先進的」と言うべきであることの方が少なくない。企業などが常に技術革新など変化を求める経済社会とは裏腹に、生活レベルでの社会というものは変化そのものを嫌う、とよく言われる。パソコンの苦手な人々が、無意識のうちにそれが得意な人々を憎みがちなのはそういうことだ。だからぬくぬくと、一つ所で満足できる自分たちとは異なるものに、「反社会的」というレッテルを貼ってその流れを押しとどめようとする。「今の若い人は」とわたしたち老人が眉をひそめるとき、そういう心理が働いているかも、と考えてみることは間違っていない。

期待というのは「誰かに」求められているものだ。その「誰か」が誰なのかを考えることは無駄ではない。芸術家は誰かに何かを期待されることを望まない。それはうっかり自分以外の人間になろうとする危険があるからだ。努力は人を磨きもするが、自分を無駄にすり減らしてしまう可能性も持つ、諸刃の剣である。正直に言えば、他人の期待に応えようとする努力は誰にとっても無駄だ、と思う。自分が好きなことを自由にやることこそ、そのような圧力に押しつぶされようとしている人をも解放するものだと信ずる。誰にも期待などされず、期待されても無視し、自分のやりたいことをできる範囲でやる。そんな「強い意志」がわたしにはまだまだ足りない。