「動画」というやつは「動く」。あたりまえだ。絵を描く動画など作り、その編集に四苦八苦したりしてきたが、基本的に動いている奴を動いているままに見せる、チーターがガゼルを捉える動画のようなのがその典型なんだと、シンプルに思えてきた。

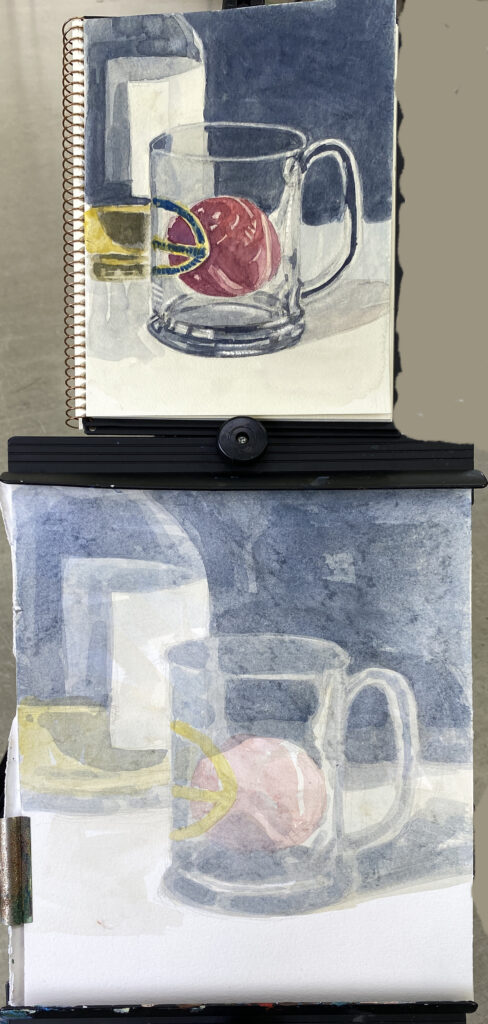

現在の動画(映画も)でも、少しずつ位置やかたちの異なった、基本的には1枚の写真を連続することで成り立っている。上のパラパラ漫画(形式上GIF動画というらしい)もそう。1秒間に何枚の写真または絵を見せるかで、画像の動きの滑らかさが決まり、だいたい30枚、60枚(60コマ)あたりがよく使われる。この動画では1秒15コマに設定し、15枚の漫画を描いたから1秒で終わる。グラス15枚、その色で15枚、ワインの瓶で15枚、ワインの流れで15枚の、全体で60枚の絵を描くことで、この1秒の動画ができているわけです。もちろん、同じシーンなら複製のコマを作って並べます。

パラパラ漫画を作ろうとすると、描く人に相当の負担がかかる。アニメも基本的にパラパラ漫画だから、ものすごい数の原画が必要で、だから、できるだけ手分けしても、原画を描く人(アニメーター)が大勢いないと大変だってことになる。いわゆる「業界」はそうなっているらしい。

わたしの場合、変なところでつまづく。例えばパラパラ漫画の作り方をもう忘れていたり(ひどすぎる…)。描いたら描いたで、保存の仕方、このブログにアップする方法が思いつかないとか…。そんなこんなで半日費やす。あちゃ~。たまにやらないと忘れちゃう、とか考えるより、いっそ永久に思い出さない方が、充実した一日が過ごせそうな気もするんです。