現代では、簡単な文をいくつか綴るだけで、ソフトが “original” の絵を描いてくれます。売ろうと思えば、それを売ることもできます。それを売るためのプラットフォームにも事欠きません。欲しい人、それを見るだけの人とも、少なくとも外形上は、これまでの油絵や水彩画と同じように、いや、もっと簡単に「楽しみ」を共有することができます。

「観る楽しみ」という点で言えば、浮世絵版画を買い、ふすまや屏風に貼り付けて楽しんだ江戸の人々、美術館前に長い列を作って、一目名画を見ようとチケットを握りしめる人々も、ベッドに寝そべりながら多くの人とチャットでAIで描いた絵を共有する人々も、それぞれ自分に合った(選択肢があろうとなかろうと)やり方で「楽しむ」、ということに変わりはないのかも知れません。

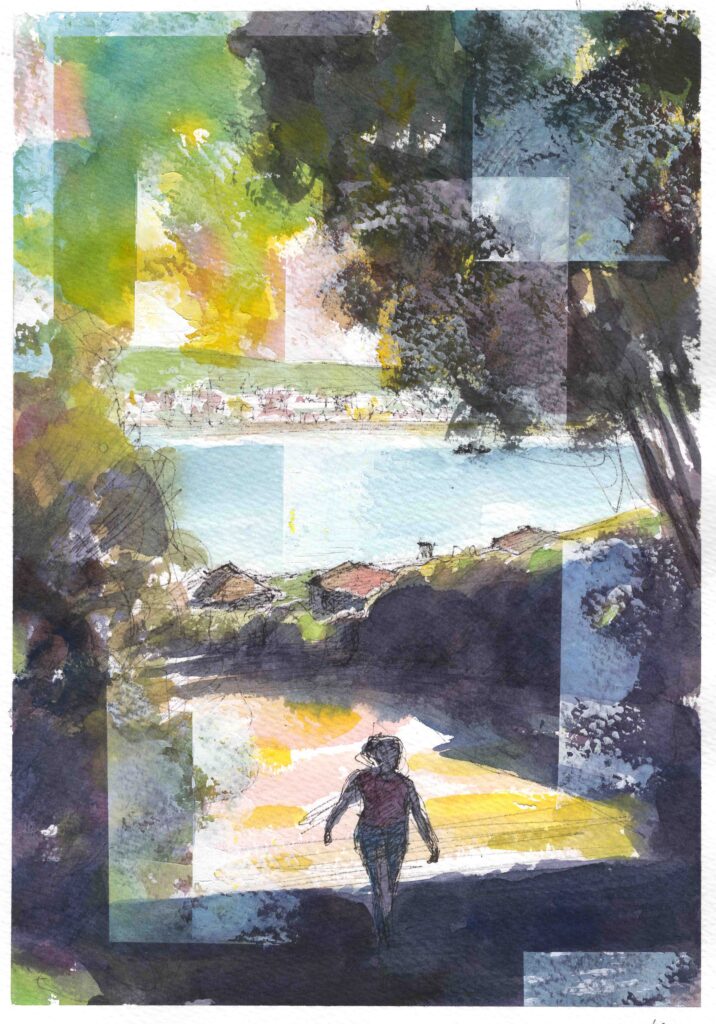

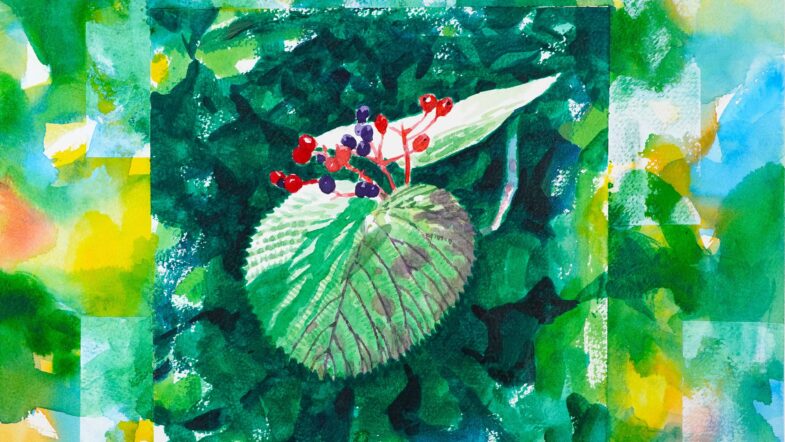

AIで描く絵は「統計」を基に生み出されるものであることが、理論上はっきりしています。筆で描く絵は「感覚」を基にしています。基にするものが、一見、水と油のように異なったものに見えますが、感覚は経験とも結びつき、経験は(ゆる~く)統計とも関わっていそうでもあります。統計上の一つ一つの画像データの中にも、個人的感覚や経験が反映されているでしょうから、わたしが感じている以上に、実際は近いものなのかも知れません。AIが極めて短期間に、簡単に社会に受け入れられ始めているのも、そういうことなのでしょうか。

けれど、少なくともわたしは、「描く楽しみ」を AI と共有できません。理由をよくよく考えてみると、AIには「(生みの)苦しみがない」からかも、と思い当たりました。「楽しみ」を共有する話をしているのに、「苦しみ」の共有を持ち出すのは矛盾かも知れませんが、それは「描く楽しみ」の不可分のパートとして、確かにそこにあるのです。見るだけの人にも、作者の苦しみを想像できるような、何らかの経験を持っている。だからこそ、より深い共感が生まれていた、そんな気がします。