明けましておめでとうございます。今年もよろしくお願いいたします。

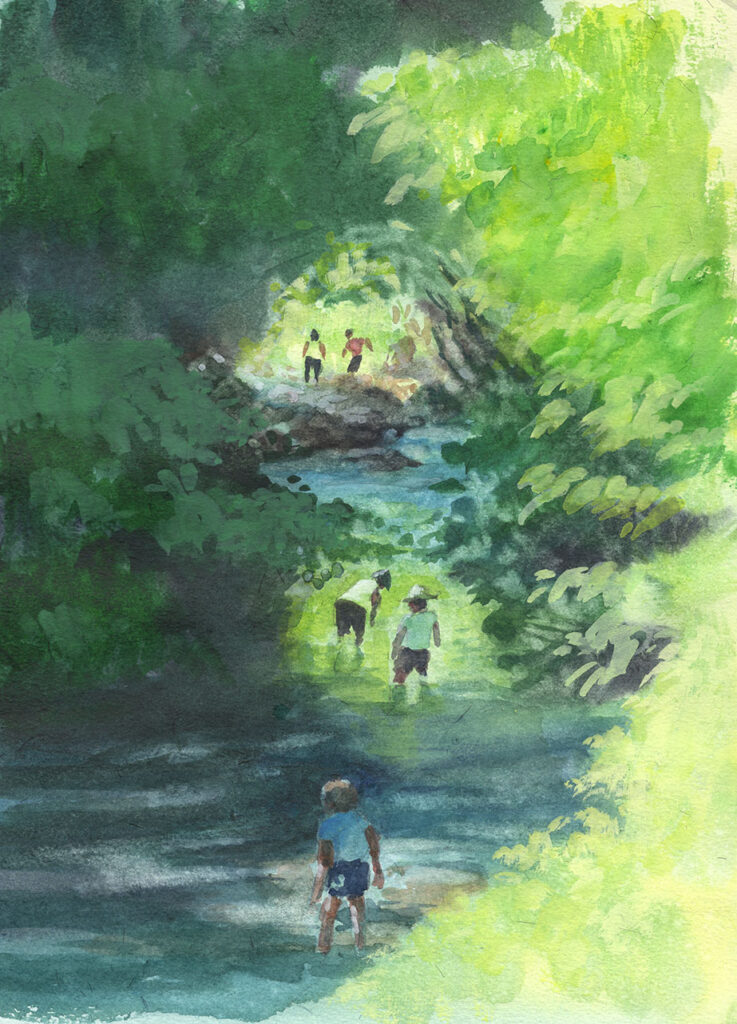

最近、気が向けばぶらぶらと、近くの田んぼ道などをひと回りしてくることがある。元日の朝はどうだろうと、行ってみたら、ぽつぽつとウォーキングの人たちがいる。顔も名前も知らないが、何人かは身体が傾いていたり、歩き方に特徴があったりで、あの人だなと分かることもある。ひとり、そばに軽トラを停めて農作業をしている人もいた。世間の慣習に流されない、マイペースの人なんだな、きっと。

散歩の時間は「考える時間」。考えが堂々巡りすることが多いけれど、堂々巡りしているうちに、ポロっと木の実が落ちるように、上からアイデアが降ってくることがある。

今はそんなのを悠長に待っている時代じゃない。AIに「アイデアを呉れ」と要求する時代だ、という。考えるより先に結果を求めるということか。AIの進化は、たぶんもう誰にも止められない。人間はどんどん不要な存在になっていきそうだ。明るいのか、暗いのか、微妙な雲が前方にかかっている。