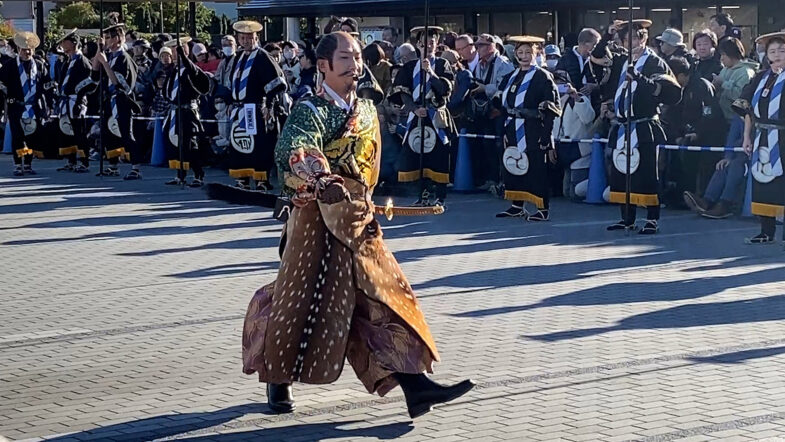

11月3日(月)は文化の日。旧岩槻市(現さいたま市岩槻区)で鷹狩行列を初めて見た。由来は江戸時代、徳川家康が岩槻に何度も鷹狩に来たという史実から。行列は今年で13回目だという。鷹約20羽、行列の総勢100人とパンフレットに書いてあるが、見た感じもほぼそれに近かった。

晴れていたのは良かったが、あいにくの強風で放たれた鷹が風に翻弄され、「大丈夫だっ鷹?」とツッコミを入れたくなるほど、鷹にとっては狩どころではなかったようだ。聞くとだいたい1~2歳の若い鷹で、まだ十分な力がないとの事だった。近くで見るとあまり見たことのない顔。鷹の種類は?と訊くと「ハリスホーク(和名モモアカノスリ)」だという。

(蛇足ながら、ハリスホークはノスリよりやや小型の鷹で飼いやすく、「猛禽類の入門種」といわれているらしい。北アメリカ南西部からアルゼンチンにかけてが本来の生息地だが、現地では開発のため数が減っているともいう。その代わり、飼育のしやすさなどから、近年は(世界での)鷹狩によく使われるそうだ。広場に増えすぎる鳩を適当に駆除する目的にも使われることがあるようだ。)

鷹狩行列は実行委員会と岩槻区との共催だから、一種の街おこしイベントだろう。けれど、目的達成はそんなに容易ではないぞよ、きっと。屋台がずらり、なんて光景もなかったし。ゴール地点の岩槻小学校で、寸劇風に将軍家康が「岩槻は安泰、余が守るぞ」なんてマイクで言ってたけれど、「強風に翻弄された鷹のように、岩槻も社会の風に飛ばされんなよー」と心の中で祈ったのだった。