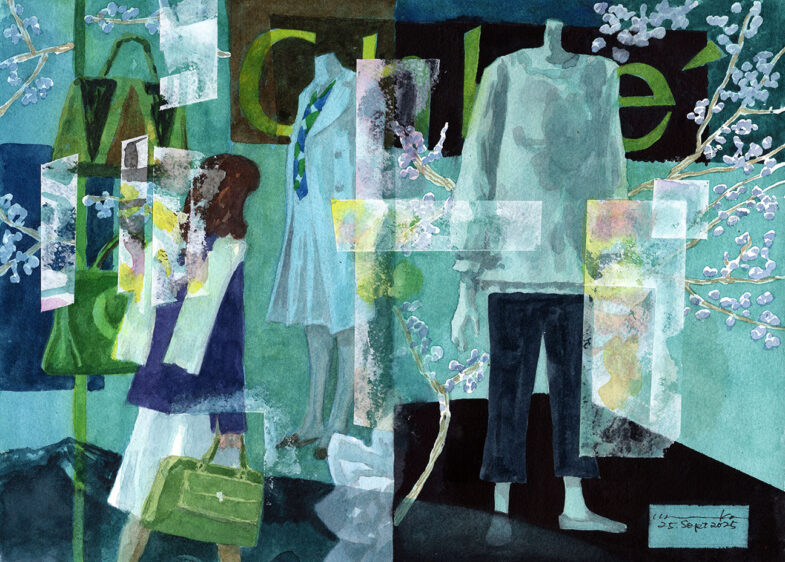

10月2日、体調が良かったので、知人の個展を含めて4つの展覧会を廻ってきた。最初は日本橋三越本店で開催中の「西房浩二個展」(6日まで)。図録を送ったり送られたりでお互いに最近の作品まで知ってはいたが、会うのはかなり久しぶり。最後に会った時でも、たぶん私の髪はまだフサフサだったはずだから、現在のわたしを見ても分からないかも知れないと思っていたが覚えてくれていたのは、さすが画家ですね。羨ましいことに彼はほとんど変わらず、万年青年のまま。水辺の風景が得意な西房氏だが、あえてこの絵を紹介する。

この、一見バラバラに点在するモチーフ。それをこうも絶妙にトリミングすること自体驚嘆しますが、それをいかにも「見たまんま描いただけよ」風に描き切っているところが本当はすごいところ。「そのまんま」なんてあるわけないんですよ、実際は。作者がいて、切り取って見せることで、はじめて「見たまんまの=実景」に見えるんです。長閑な、古き良きヨーロッパに行ってきたような気になりますよね―心地よく作者の魔法にかかってくださいね-。

そのあと上野に回り、東京都美術館で「ゴッホ展」を見ました。あとで見たらゴッホの「作品展」ではなく、ゴッホを巡る、弟テオとその妻ヨーとの「家族の関係」、ゴッホ作品と彼の周辺とのかかわり方がタイトルになってました。義理の妹ヨーの活躍は初めて知り、感銘を受けました。

おなじ上野公園内だし、国立博物館本館での「運慶」も見た。興福寺北円堂を再現した展示は一室7点だけのこじんまりしたものだったけれど、さすがに運慶はいつ見ても凄い。“運慶” は、確認されているものだけ3点。一緒に展示されている四天王像も「運慶(作)の可能性がある」と解説されていたけれど、やはり「工房」作かなとわたしは感じた。要するに運慶の「関与の程度」の話であり、完ぺきな作者を特定する方向性自体にも問題の一端はある。当時は「個性尊重」など無い時代であることをもっと考慮すべきだろう。もちろん、運慶の指導下での制作らしく、迫力満点ではあった。会場は撮影禁止なので、そんな部分は残念ながらお見せ出来ません。絵画展などに比べると彫刻は見る人もずっと少ないけれど、逆にそれがじっくり鑑賞できるチャンス。「日本の誇り」って気持ちにもになりましたよ。

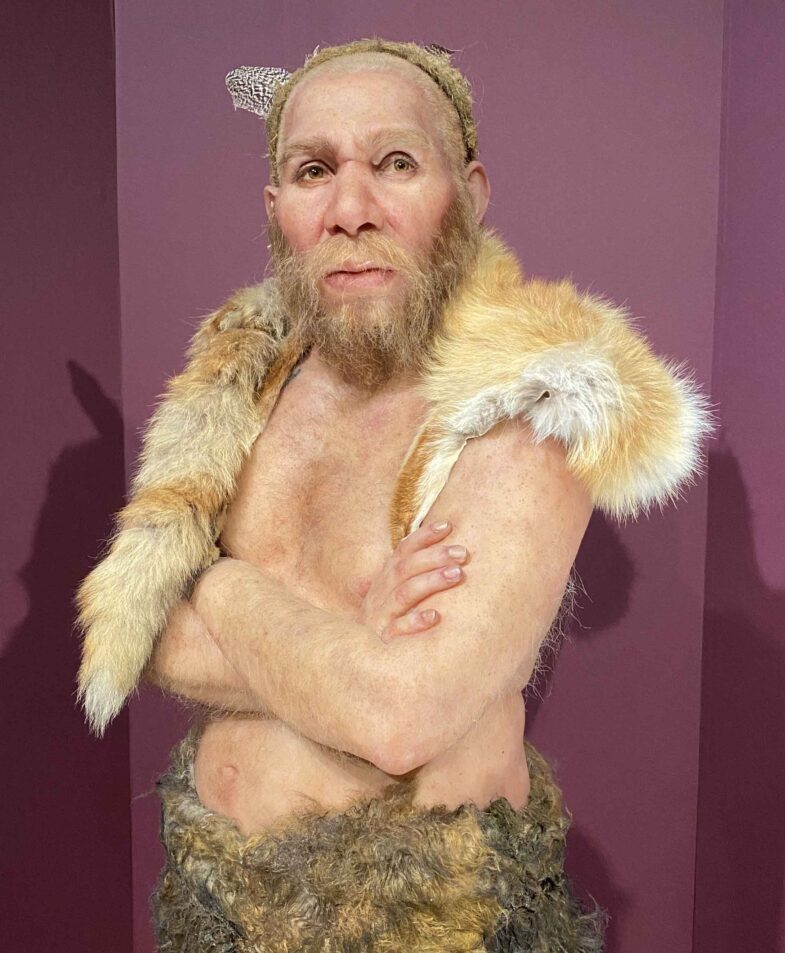

博物館からの帰り道を科学博物館よりに歩いたら、特別展「氷河期展」というのをやっていた。会期を見ると今月の13日までだというので、見ていくしかないじゃん!急ぎ足で見たので大した報告はできませんが、とりあえず「ネアンデルタール人」の写真をご覧くださいな。なんてカッコいいんでしょう!わたしならこのままの姿でニューヨークを闊歩したい!

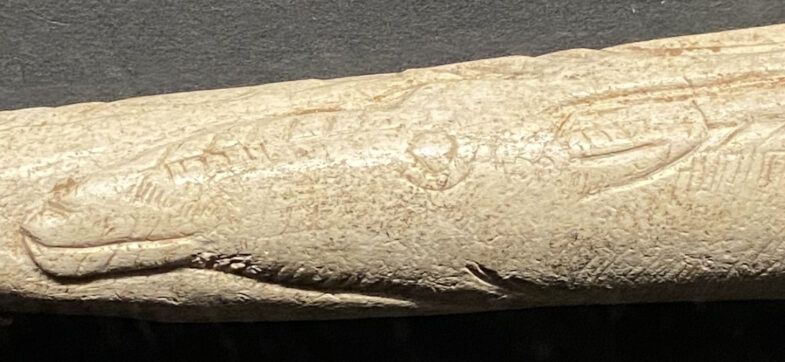

下は、クロマニヨン人がトナカイの角(つの)に施したレリーフ(浮き彫)。“センス” というのは本当に時代・空間(時空)を超えるんだなーと感動しました。それが現代までちゃんと遺るという“奇跡” は、まさに作品が、それ自身の力によって成し遂げたこと。

“運慶” の力って、(貴方は「不特定多数」の人にとって誰なの?)に対する鏡を突き付ける人、孤独で独りよがりな「あなたを変える力を与える人=運慶」。だから「芸術家」なんですよ、運慶は。