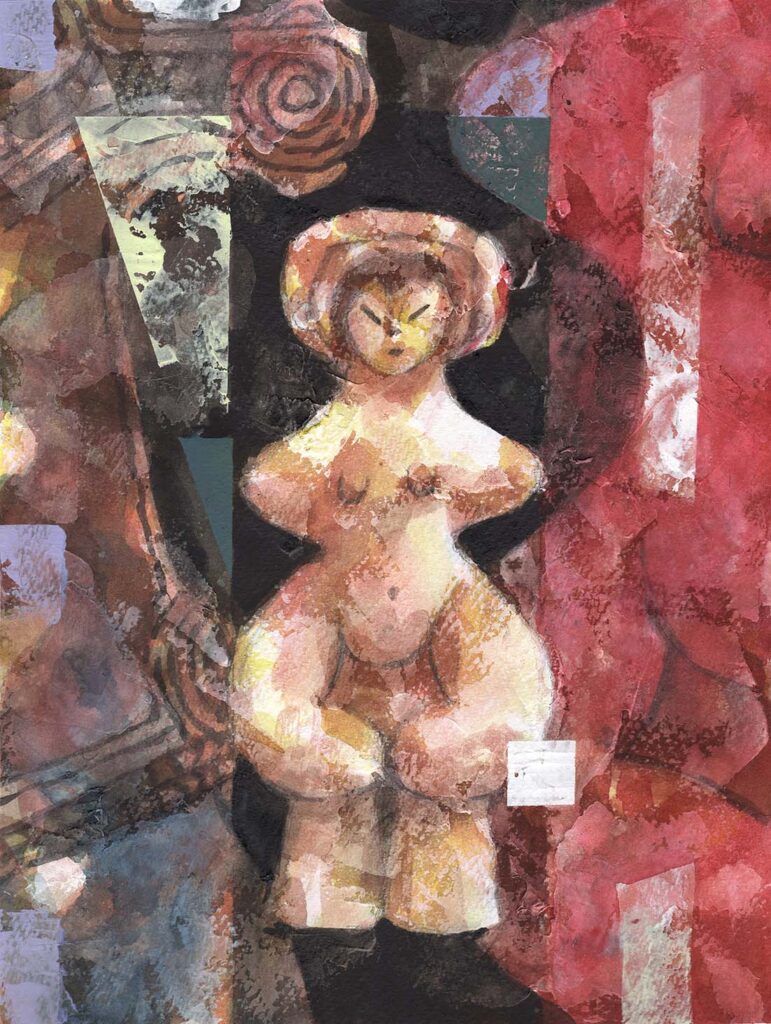

「ヴィーナス降臨」 水彩+アクリル

「ヴィーナス降臨」 水彩+アクリル

教室の方の一人がここ数年、埴輪をテーマに制作している。彼の故郷には埴輪と深い関係のある遺跡が多数あり、次第にそれらを描きたくなってきたらしい。

小学生の頃、わたしの実家の畑からもたくさん縄文土器が出てきて、それを母が「絵に描いてみたら?」とか、わたしに持ってきてくれたことを思いだす。そんなこともあって、彼のモチーフを使って何点か描いてみた。そしたら、「あれっ?これ、もしかしたら岡本太郎の「太陽の塔」のモチーフ(出発点)なんじゃない?」と思ってしまった。

ご存知の方は多いと思うけれど、太郎氏は「縄文文化」に対する深い敬意と知識は半端じゃなかを持っていた。日本の縄文文化だけでなく、古代の文化に対する興味、造形の深さは至る所に表現されているが、この通称「縄文のヴィーナス」の造形、手法はまさに太陽の塔の造形に極めて近い。特定のモデルは存在せず、それ自体がひとつの思想である「世界樹」のアイデアを表現したものだと本人は語っているが、発言と造形とは同じものではない。

フランスに暮した青年時代、西欧文化の海の中で、自身のアイデンティティを確認する作業に必死だったはず。「縄文ヴィーナス」は彼の中で次第に大きな存在になっていったのではないか、と想像するのにも違和感はない。

幸運にもわたしは岡本太郎氏と二度お会いし、二度ともほんの短い間だが言葉を交わすことができた。一度目はまったくの偶然。わたしがある外国の画家を、たしか神田にあった国際交流センター(正式名称確認していません)に日本滞在の相談で同行した時、たまたまそこに用事があったらしい太郎氏が突然現れ、話しかけてきたのでした。他に人もいなかったので、比較的ゆっくりお話を伺ったのですが、わたしが舞い上がってしまったのか、どんな話をしたのかは具体的によく覚えていないんですよね。

そのつぎの、日本での個展の時は、図録にサインすることを嫌がっていた太郎氏に、わたしは無理にお願いしサインしてもらいました。その時、太郎氏が(ただのサインを有難がるなんて)「理解できないね」とフランス語でぶつぶつ独り言を言ったのをよく覚えています。