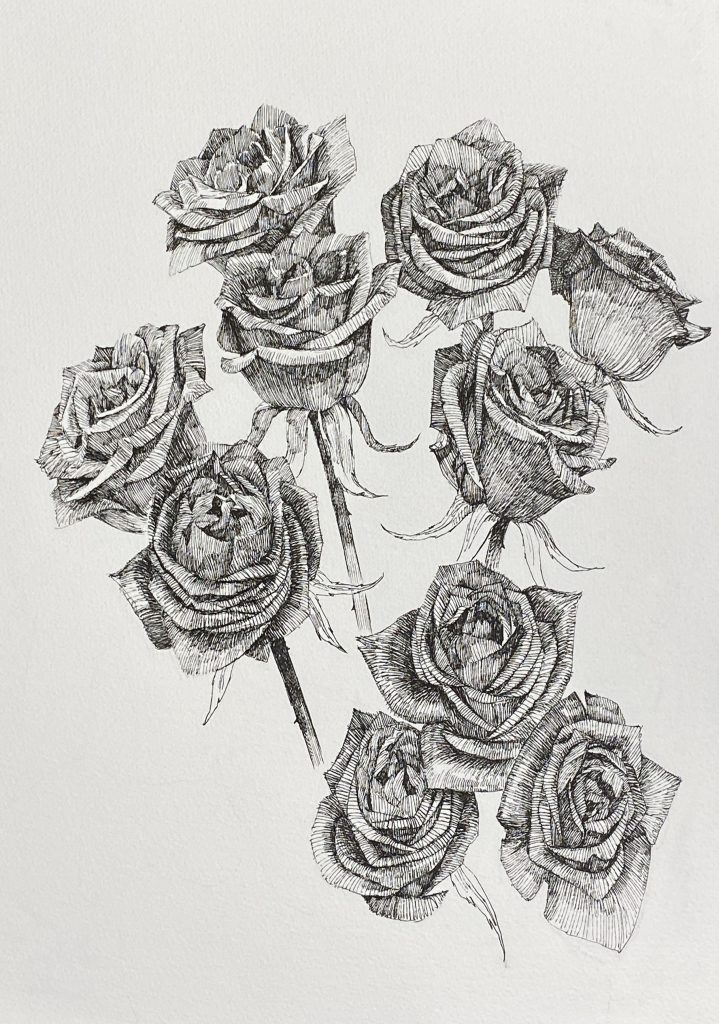

久しぶりに薔薇をペンで描いてみた。思ったより時間がかかったうえに、かたちがすべてゆがんでいる。途中でこれはまずいと思いながら、結局そのまま進めてしまった。

4日ほど前の夜、寝る直前に強い腰痛で、かなり長い時間痛みが引かなかった。そのうち脛のほうまで痛みがきて、結局朝までよく眠れなかった。幸い、翌朝は何とか歩くことができたが、今もずっと緊張感を持っている。

歩くどころか、まっすぐ立つこともできないこともあった5年前に戻った気分で、情けない。最低限の筋トレ以外ほぼ運動しないのだから、自業自得でもあるのだが、運動自体が腰痛の原因でもあるというジレンマだ。ここのところペンでのスケッチが多くなってきたのは、それの先取りだったのかもしれない。とつぜん歩けなくなる日が来る、などとは思いたくないが、それに備え、ある程度の覚悟もしておくことが必要かも、などと寝ながら考えていた。