今日は七夕だ。今日の昼までは覚えていたのに、夕方になったらもうすっかり忘れていた。夜11時過ぎのニュースの中でひょいと耳にし、やっと思い出した。―2週間前のスケッチ。

自分のこれまでと今を、どうやったら最も自分にふさわしいやり方で表現できるかをずっと考えているが、いつまでも堂々巡りでそろそろ30年になる。信じられないよ、ホントに。

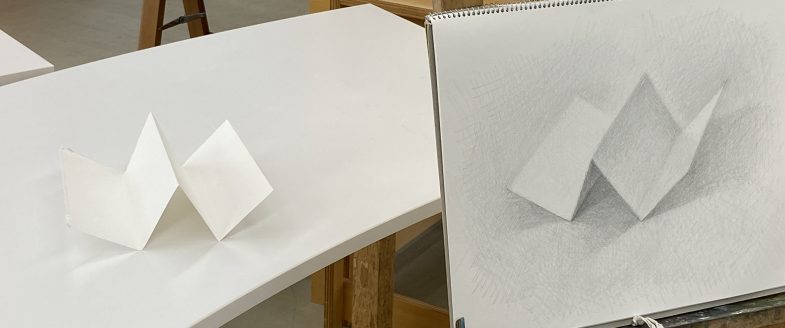

今日は七夕だ。今日の昼までは覚えていたのに、夕方になったらもうすっかり忘れていた。夜11時過ぎのニュースの中でひょいと耳にし、やっと思い出した。―2週間前のスケッチ。

自分のこれまでと今を、どうやったら最も自分にふさわしいやり方で表現できるかをずっと考えているが、いつまでも堂々巡りでそろそろ30年になる。信じられないよ、ホントに。

音楽は好きだ。毎日、結構な時間聴いてている。好きなジャンルはクラシックとロック、それに世界各地の民族音楽、かな。けれど音楽に関する知識は限りなく少ない。今人気の歌手など全然知らないし、どんな歌が流行っているかもわからない、もちろん曲名も覚えられない。それでも聴くのだから好きなんだろう、という程度。

わたしの聴き方はラジオの「流しっぱなし」オンリー。なにか他のことをやりながらのBGM。意味が分かると意識がそちらに流れるので、日本語の歌はNG。だから日本語以外の音楽。音楽に飽きるとBBCのニュースもかけっぱなし。妻は「いつも英語聞いているから解っているのかと思ってた」とあきれているが、英語が不得意なのは別としても、言葉の意味を取りたくないために流しているのだからニュースにならない。適当な雑音として流れているだけである。「雑音」はけっして無駄ではなく、大事な「音」です。雑音がある方が集中できる場合も少なくない。その時はまったく聞こえなくなっているが、そこに意味があるのである。

そういう聴き方だから、たとえば歌詞のメッセージ性などとは無縁である。メロディとリズム、雰囲気だけで聴いている。けれど?だから?リズムはかなり影響するので、少し選ぶ。それが制作や作業に合うと調子よく進む。進み過ぎると方向違いに行ってしまうこともある。合わないとイライラする。その時が「雑音」の出番、というわけだ。それでもうるさく感じたらラジオを切る。けれど、ラジオを切った瞬間から「世間の音」が耳に入る。ある意味、これが一番うるさく、邪魔だ。多くの人が音楽を聴くのは、もしかしてこのうるさい「世間」を遮断するためなのかもしれない。

最近は「ナチュラル・サウンド」のチャンネルも覚えた。が、BGMには向かない。寝る時がいい。

ダイエットついでに、またウオーキングの話か。読んでくださる方にはうんざりだろうと思うけれど、「話のついで」だと思って今日は諦めておくんなさい。もうアルチューハイマーになりかかっていて、思いついたらタダチニ書いとかないとすぐ忘れっちまうもんで。それに、今日も雨雲の切れ間をひょいっと見計らって、ちょちょっと一万歩ほどウオーキング。シャワーしてから一杯やってるもんだから、脚も心も軽くなって、つい調子に乗っちゃうんだよ、ごめんね(ごっくん)。

あっ、1万歩ね?1万歩って決めてるわけじゃないけど、まあ一つの目安だね。当時の厚生省のナントカってぇ資料のなかの、健康長寿に関する関連資料に、日本人男性1日9600歩歩くのが最も医者にかからない層だ(つまり医療費負担が少くて済む)という統計データがあるんだそうだ。それで切りよく、「一日一万歩」というキャンペーンを始めたのだって聞いたぜ。1万歩歩いて、国の医療費をチョビッとリカバリーしたからってその分税金を安くしてくれるわけでもねえのに、最近調子よく、ツツッと脚が勝手に歩いちまうのさ。タダ働きってか(ごっくん)。たしか女性はそんなに歩かなくってもよかったはずだが、ま、男尊女卑の古い国だから、なんでも男に合わせときゃよかんべっつーことにしたんだっぺなあ?(男、立ち上がって台所へ酒を取りに行く。少しの間。そのついでにトイレは不可。帰ってきて座る。何かつまみを持ってきてもよい。コンビニものがいい?)

1万歩って言ったって、ダラダラじゃ駄目よ。(男、だいぶ目が坐ってきて、「説教」する風情。夏ならば浴衣の胸をはだけ気味にするのも有りか?)歩幅を大きく(ここで大きくしゃっくりをする)ヒック、できればピッチも早く、要するに大股で早足ってこと。(10秒ほど間をおいて。舌なめずりをしてからすぐ)―するとだいたい1時間半くらいかかる。1時間じゃ1万歩はちょっと無理だね。お前さん、走るの?それじゃすごいよ、それなら30分でも十分かもな。俺は今は走れないもの。昔は走るのが大好きだったけどね(ちょっと遠くを見る眼差し)。―ま、とにかく、そうすると汗びっしょりになってさ、体中の循環が良くなるんだ。それで350~450キロカロリー位消費する。オレにとってはここが大事なんだよね。へへっ(ごっくん)。この分をビール、ワイン、酒、焼酎、ウィスキーとスワップするわけだね。なんか国際交流みたいだね。へへっ。あんたもそういう計算するでしょ。しない?え!そんな。

これが「飲みしろ」なんだよ、飲みしろ。オレはもともとそんなに食う方じゃないから、お酒さんさえオレに寄ってこなけりゃ、太る方じゃねぇんだよ(男、すでにろれつが回らない。でも、「ごっくん」)。でもさぁ、医者が、いや、わが奥様だったかな?とにかく、誰かが「お酒をやめなさい」っていうんだよ(男、少し泣き声。すぐに居丈高に態度豹変)。ふざけんじゃねえよ!人の金で飲んでんじゃねえんだよ!―なんの話だったかな。あ、そうそう。消費カロリーと食べるカロリーがまあ、一緒なんだよ。で、アルコールの奴がどうだっていうもんだから、じゃあ、そいつの分は別払いにすりゃあいいんだろ、ってことなんだよ。わかる?オレも自分で何言ってんだかよくわかんなくなってきたんだが、(ごっくん)ま、そういうわけなんだ。(ごくごく、ちゅばちゅば)で、毎日1・・・万歩あるくわけ。で、いつのまにか、健康・・・かな、今は。(グラスはすでに空になっている)