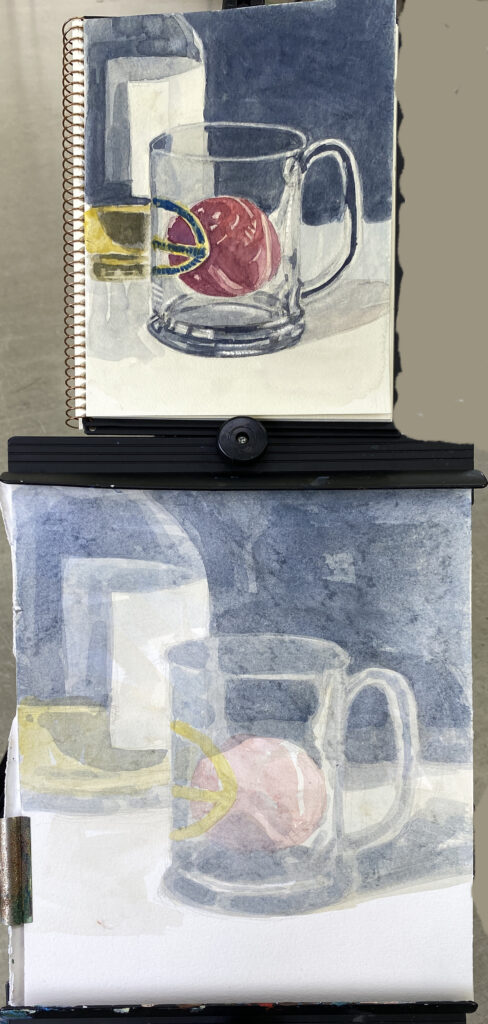

上:ワトソン紙に水彩

先日、水彩教室で「水の透明感」というテーマをやってみた。そしたら、今度は「ガラスの透明感」をやってみたいというリクエスト。当然ですよね。

「透明」感とは、ごく単純に言えば「向こうが透けて見える」ことだと、わたしたちの経験は教えてくれている。水の底の石や藻や魚が見えるから、その水は透明なんだな、と感じてきたのです。そしてそこに、ほんのちょっとの物理学でいう「屈折」や、「フィルター」としての水の色が被るとさらに信憑性が増すことも、もう知識化されてしまっている。それはビニール袋やプラスチックのパックでも同じ。

17世紀、18世紀のヨーロッパの油彩画には、ガラスの器に果物を入れた絵がたくさん描かれている。それが当たり前になってしまった現代から見ると、つい見過ごしてしまいがちだが、ガラスがやっと世の中に普及し始めた頃の「ガラスの透明感」の描写力は、ルネサンスにおける「透視図法」に匹敵する、「画家の力量チェックポイント」だったのです。油彩画よりは水彩の方が、水彩よりパステル画の方がさらに透明感の表現は難易度が増します。仮に色鉛筆で透明感を表現しようとすると、結構難しく感じるでしょう。だからこそ積極的に「ガラスの…」が描かれたのでしょう、自分のテクニックをアピールするために。

上の絵はアピール用ではありません、念のため。このキャンソン紙の素材はGrain たぶん小麦の殻。それもあってか、すこし滲みの大きい、古風な味わいの出る紙。ガラスの硬質な感じにはちょっと合わなかったかな、と感じました。