少なくともここ2年以上、ほぼ毎朝納豆1パックにうずら卵2個を入れて食べるのがわたしの朝食スタイルになっている。一番多いパターンは食パン(6枚切り)1枚(たまにご飯100g)とウズラ卵入り納豆(40g)。それにカスピ海ヨーグルトと大豆ヨーグルトを混ぜたもの200g。そして一杯のコーヒーを淹れる。そうそう、起床時の筋トレあとに牛乳200cc。

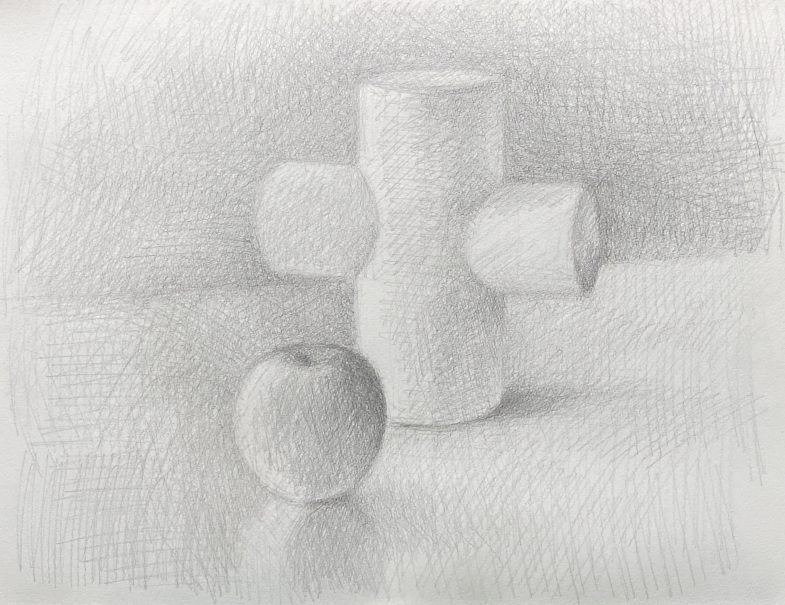

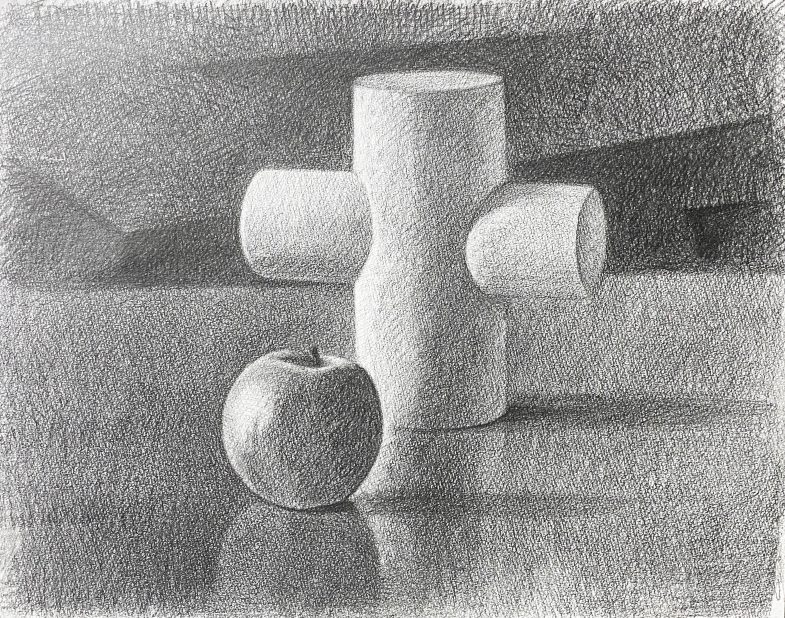

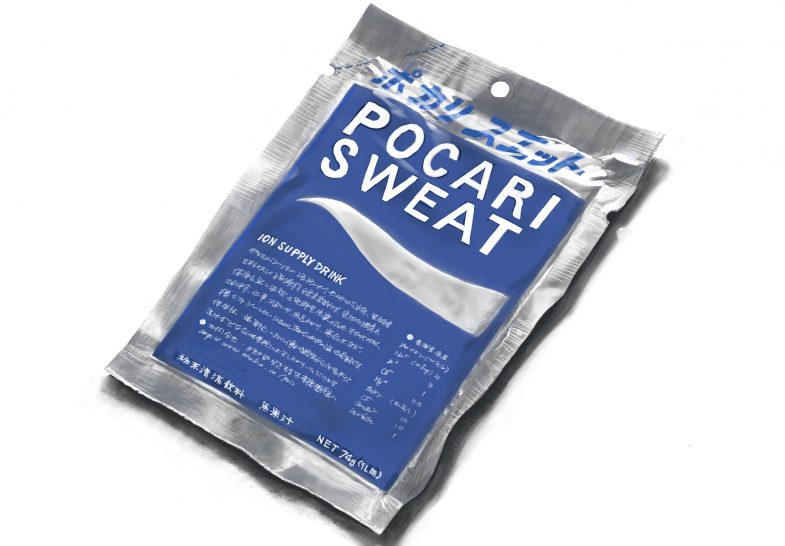

昼食、夕食はバラバラだが、朝だけはほとんどそれ。そのせいだか知らないが、内蔵の調子はほぼ安定している。ここ1~2週間、お菓子やポカリスエットなど、スーパーやコンビニで見る「製品」を描いているので、朝食後のテーブルを見ながら、その流れでこれを描いてみた。

そういうわけで、狙いは玉子のほうではなく、むしろ容器パックの方。透明なのでどこがどうなっているのか見えにくい。描いていて感じるのは、普通?なら「絵にならない」モノ、多くの人には(安っぽ過ぎて)絵の題材だと思われないモノだって、描いてみると「高級画材」とそん色ないということだ。難易度も、このウズラ卵だって、花瓶に挿した薔薇より簡単とはいえない。むしろ既製品は皆が知っているので、ごまかしが利かない気さえする。

これを油絵で描いたら面白そうな気がする。若い人がこんな題材を描いた絵を出品することがあるが、なるほどとうなづけるところがある。もう少しこんなこと続けてみよう。