火曜日水彩クラスは自称「さくらクラブ」である。どことなく政治家の組織のようにも聞こえそうだが、れっきとした?「絵画専門」クラブだ。このクラスの特徴は人数が多いこともあるが、「元気がいい」ことと「やりたがり」。新しいことなら何でも飛びついてみる。最近は、出題のタネが不足して少々苦しい。それで、ネタ仕入れのための時間稼ぎもあって、時々難題を出してみるが、逆に返り討ちにあうこと多々。

人数が多いので、2~3回に分けてぽつぽつ紹介しましょう。

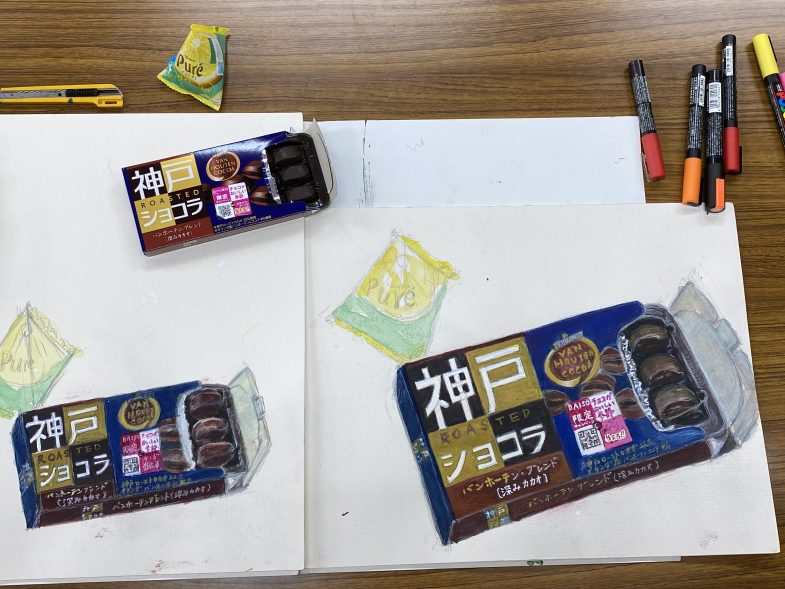

本人はこんなモチーフはあまり続けたくないというが、描きぶりは結構熱が入っている。実物がそばにあるから、まったく同じ色を再現できないのが不満だろうけど、もともとインクと絵の具は別物。でも、力強くていいじゃない?中身のチョコレートなど、実際につまめそうなほど立体感もある。

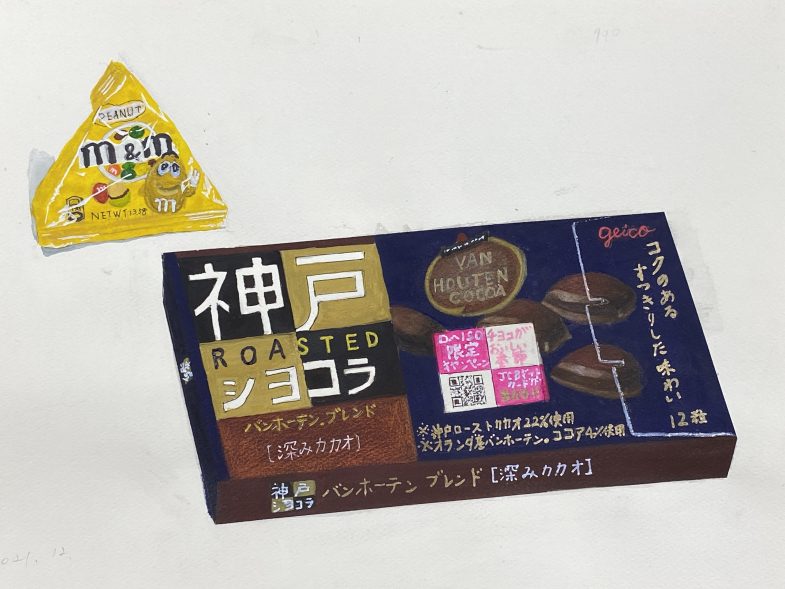

印刷の「照り」まで描くのは難しい。それは自然現象を再現するようなもの。でも、この渋い深い色はさすがです。実はこの色の下には「墨」でモノトーン素描が施されているんだよ、隠し味、すごいね。メインはチョコレートだが、後ろのグミの存在感も立派。

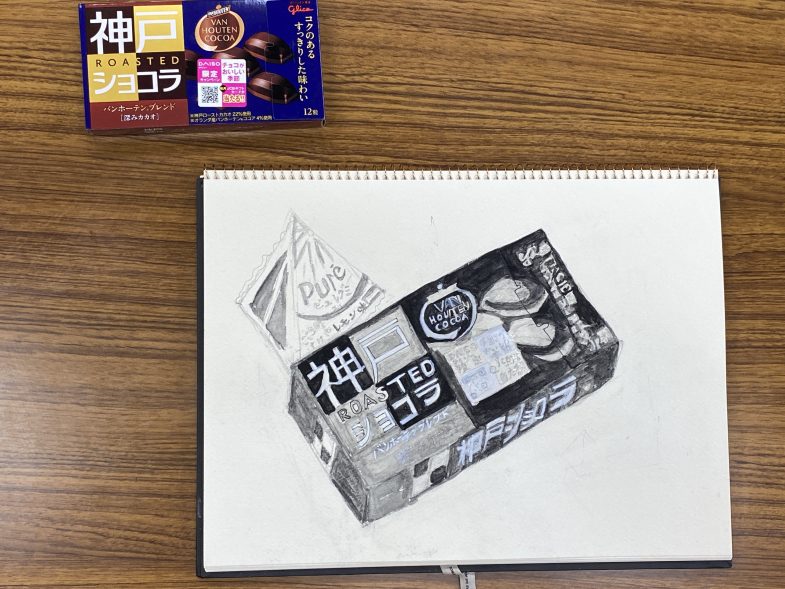

課題は鉛筆で(自分なりに)できるだけ細密に描いてみることと、それをモノクロで塗り分けてみること。色は“余裕があれば”のつもりだった。だから、本当はこれで終わり、のはずだった。「正確そう」に描くのが苦手なTさん、必死で頑張りました。

“終わった~”と一息つけるはずだったが、周囲が黙々と色を着けるのでやむなく自分も。色を重ねるには「しっかりモノクロで描いた」ことが裏目に出る―のは解っているが仕方ない。再び必死。007ではないが二度死んで、どうやら自信を持って復活できたらしい。