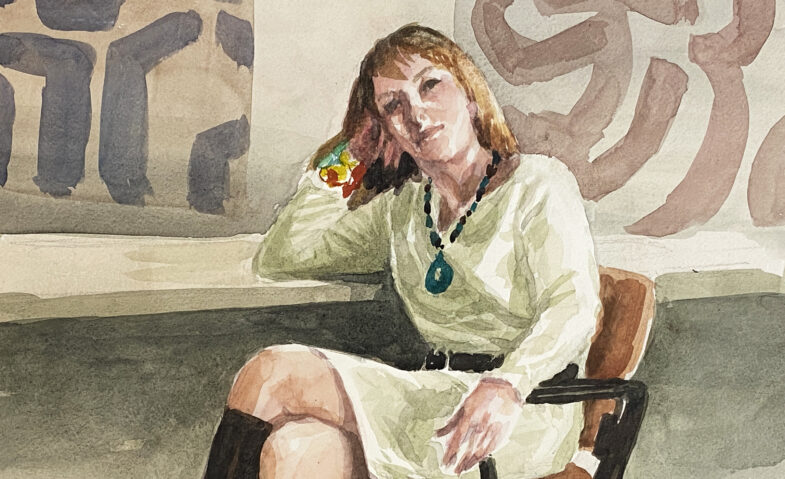

彼女は「青いカモメの絵画教室」でずいぶんモデルを務めてくれただけでなく、大学の先輩、後輩を何人も紹介してくれた。彼女の紹介してくれた人はみんな、クラスに好評だったので、わたしもおおいに助かった。

卒業に必要な単位の中では、わたしの授業のウェイトは124単位中のたった1単位に過ぎない。クラスは男女同数で10~12人だったか。たった14週(月4週と計算すると3ヶ月ちょっと)の授業で、「建築のスケッチができる(ようになる)」とシラバス(全国に公開するすべての大学の授業予定表)に載せる以上、カリキュラムはキツめに作らざるを得なかったが、わたしも学生たちも、今から思えばまだなんとなくのんびりできていたように思う。

彼女たち一年生への講義を持ったのは、コロナ蔓延の一年前。その後のコロナで、大学も社会も、大きく様変わりした。14世紀のヨーロッパで、人口の3分の1が亡くなったと云われるペストの大流行。簡単に比較はできないが、日本だけでなく世界中の若い人たちの将来予測に大きな影を落としたことは確かだろう。長く続けてきた政府の「高等教育敵視」政策ともみえる「高等教育機関の予算削減」。おかげで日本の教育レベルはすっかり地に落ちた。ノーベル賞受賞者が多いと胸を張るが、ほとんどはアメリカなど海外での勉強の成果に頼っている現状を何とかする気はなさそうだ。

初等・中等教育にはやや目配りするそうだが、高等教育=贅沢=国からの恩恵というレベルの認識がいまだに国会議員の行動基準に在ることに唖然とする。そのうえでアメリカからミサイル(システム)を買う予算は今後数年間で5倍にするのだというから、将来彼女(彼ら)の働く環境は現在の北朝鮮に似た環境にならないかと、本気で危惧する。「まさか」と笑う人も少なくないだろうが、わたしには笑えない。日本脱出するにも教育の力が要る。