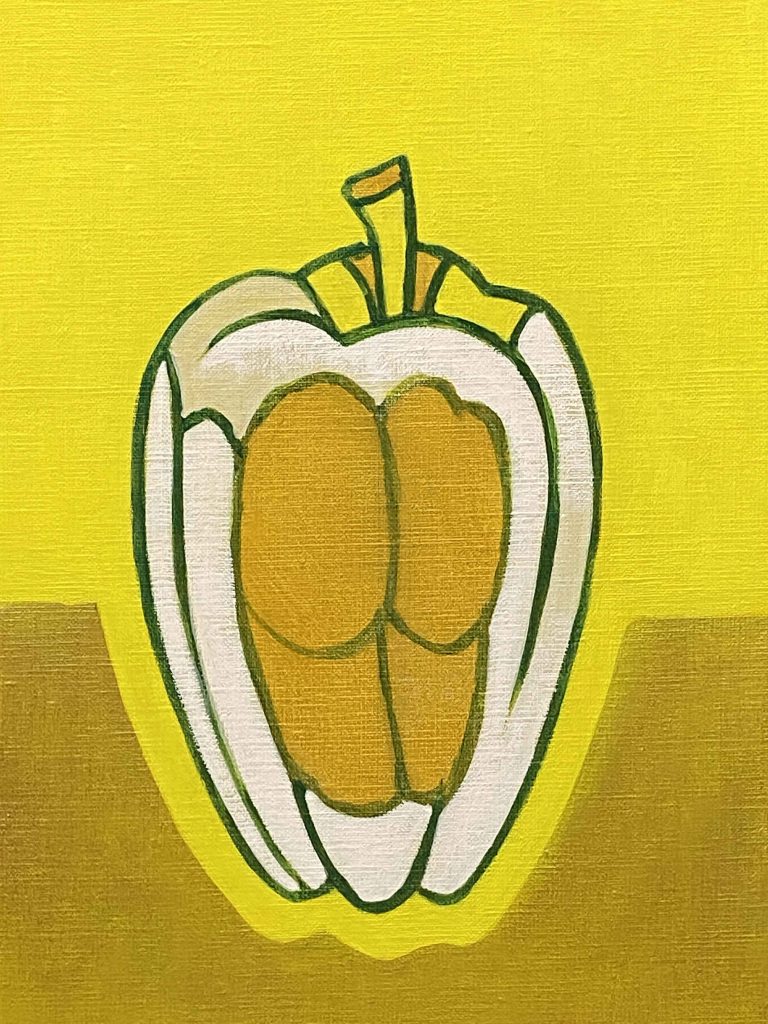

人が見たら、取り憑かれたように「Apple」を描き続けているように見えるかもしれない。確かにここ3ヶ月ほど集中的に描き続けてはいるが、取り憑かれているわけではない。この集中は制作上のいろんなケースを想定しながらの、いわばケース・スタディというか、思考の洗練度アップのための期間だと考えれば解りやすい。

若い頃はこんな描き方はしなかった。思いつくまま描けば、それがベストだった。次々と溢れてくるアイデアに制作が追いつかなかった。今もアイデアは浮かんでくるが、なんだか昔の焼きなましのような感じもする。一巡も二巡もしてしまったのかも知れない。ならば、逆にじっくり一つのアイデアを深くしてみよう、深くできないときは(職人的だが)完成度を高めるとか、そんなふうに考えている。

最近、絵というものは一枚で完成するものではなく、結局一生描き続けた全ての絵のトータルとして、一枚(?)が終わる(決して完成とか、その人の世界などと簡単にいうことはできないが)ようにも思えてきた。大きな木の、葉っぱ一枚一枚が絵だとすると、枝だけでなく幹も根っこも必要。しかも一定の時期には葉を散らし、新しい葉を作りながら少しずつ成長する。そうして太い枝と、無数の葉を持つ大きな木になり、やがて枯れていく。その全体もまた一枚の絵(映画の方が近いか)、そんな感じ。

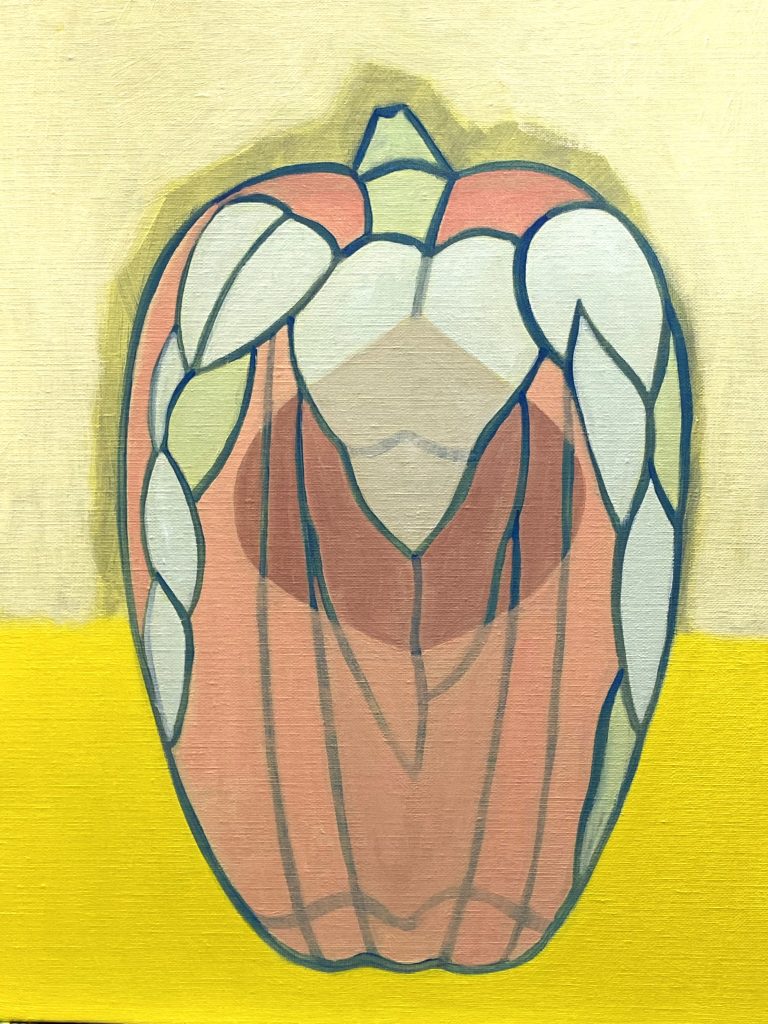

この絵はテンペラで描き始めた。小さいし、テンペラのまますんなり終わってみようと思っていたが、中心部の茶色(ここはその上に何度も白を重ねていくつもりだった)が妙に美しく感じたので、そのまま残すことにした。そこから方針が変わり、逆に周囲をアキーラで厚めに白くした。背景の黄色はテンペラの茶→テンペラの黄→油彩の黄→テンペラの黄と繰り返している。途中に油彩を挟んだところが経験によるもの。白は油彩でほんのり赤みを帯びた感じにしようか考えているが、元々のアイデアはそのようなニュアンスを拒否し、あくまでフラットに描くつもりだった。なぜ考えを変えたのか、その理由も、そのこと自体の是非を考えることも絵の大切な要素だと思う。