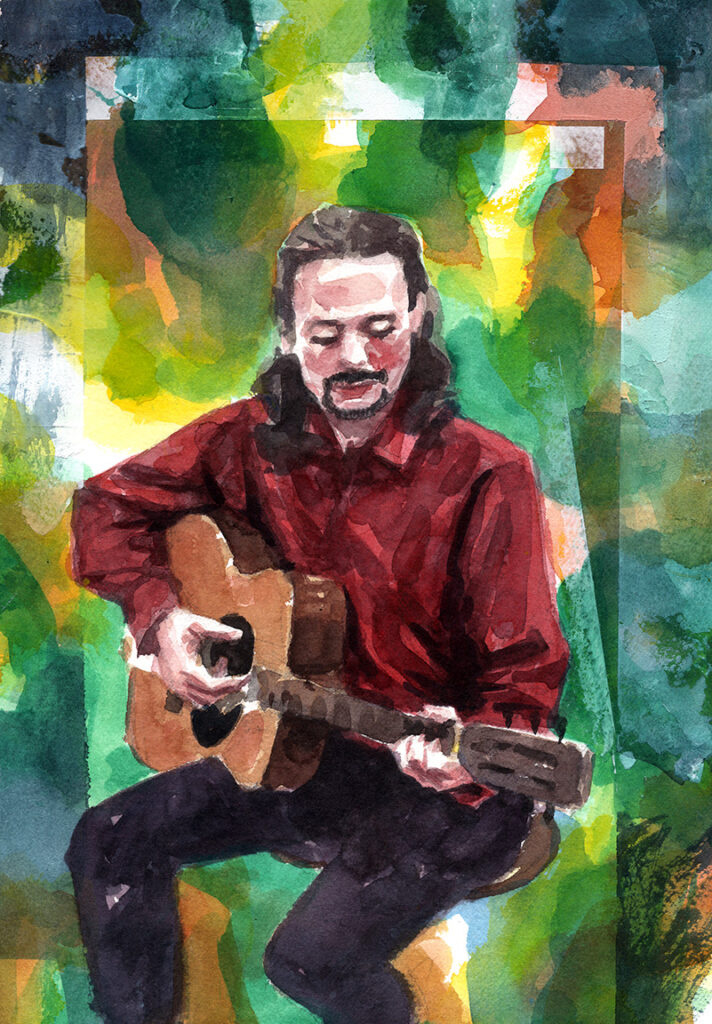

高い所から見下ろした、未舗装の作業用道路。そこに水が溜まり、青い空が映っている、それだけの風景。「作業用道路」というのが、この絵のミソだと思う。

路上の水たまりに空や雲が映っている風景は、多くはないがそういう発想がないわけではない。大きめの池や湖に空が映っているのはありきたりだ。そういう意味では、それが作業用道路だからと言って、大して変わらないといえば、変わらない。

それがなぜ、わたしの心を捉えるのかと言えば、「すぐそこにあるのに、もう手が届かなくなる風景だから」なのかもしれない。水たまりに空が映るのは明日でも明後日でも、いつでも起こりうる。湖や池は少し遠いけれど、そこに行きさえすれば、かならず在る。

けれど、こうした作業(作業の種類までは描いていないが)は、明日には無くなっているかもしれない。そんな仕事は(仕事自体は無くなるはずはないが、そういう仕事を目にする機会はどんどん遠ざかる)もう、「都会人」たるわたしたちの手に届かないところに行きつつある、それを忘れちゃいけない。そんな切なさがわたしにはある。

トラックが水溜まりを通過するたびに、映りこんだ青空は割れ、湧きあがる泥水の中に呑み込まれていく。やがてふたたび、青い空が戻り、数日後にはそこは乾いて、軽い土埃を巻き揚げる。そういうストーリーを一枚の絵に込める。だから、このスケッチを描く。