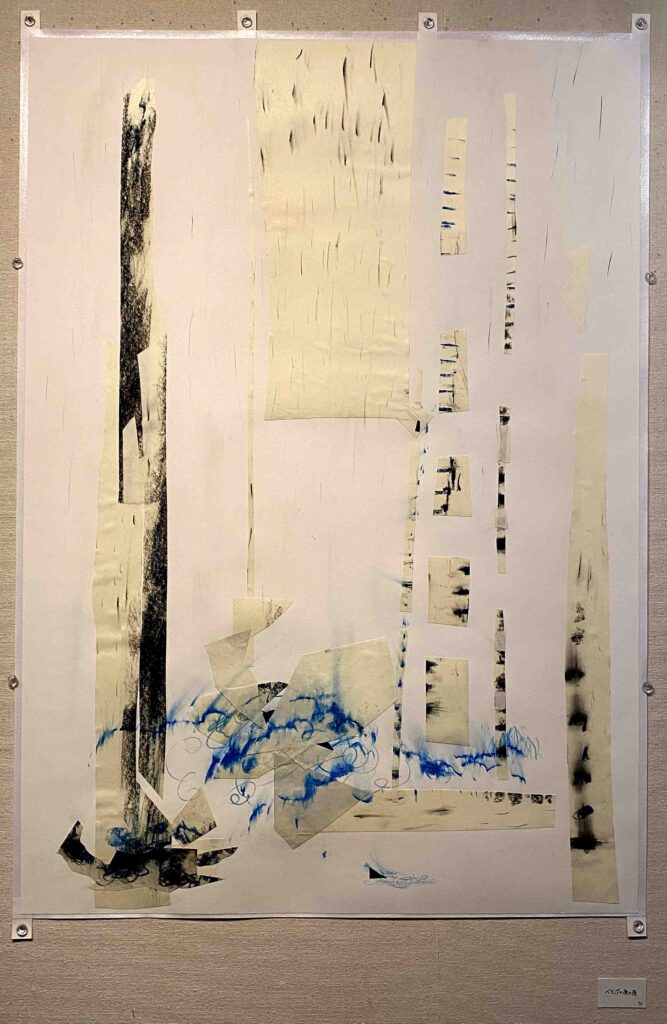

東京・神楽坂のギャラリーAYUMI で開催中(11/14~19)の「藤澤伸介個展」に行ってきた。「走り出す色 笑い出す形」と題した展示だが、―切り紙とワイヤーアートで音を視る―と副題がついている。色、形が「音」で繋がっているコンセプト。

作品を見ながらつくづく感じるのは、技術は練習次第である程度真似ができるけれど、センスというのはそれができないものだ、ということ。水彩絵の具を塗った紙をカットし、既に貼りつけられたそれらの上にさらに大胆に重ねていく。言葉でいうとたったそれだけのことでさえ、誰も同じ(印象の)ものを作ることができない(それは全然マイナーなことではないけれど)。

なぜできないかと言えば、そこに藤澤さんのこれまでの人生(のすべて)が重なっているからだ。―カッターナイフの尖端があるところで止まり、曲がり、断ち落とす。どこに貼りつけるかはほとんど直感以外にないが、偶然ということもあり得ない。

一本のワイヤーにしても、彼の彫刻家としての経験以前に、自分自身の身体的リアクションと一体になった素材の選択眼というものが、かたちと同時にある。そんなふうな感覚(五感)に素直になる(なれる)ことに作家の感性の柔らかさをわたしは感じる。藤澤さんの個展を見るたびに、毎回その素直さに衝撃を受ける。そして、まだ多くの人に知られていないことをさらに惜しむ。