招待券を頂いていた「西房浩二展(後期)」を観に、千葉県流山市おおたかの森にある「森の美術館」に行ってきた。西房さんのもう一つの個展のことはすでに紹介した(2025.10.03の記事)が、こちらには彼のごく初期の作品もあるというので、興味もあった。会期は2025年12月21日まで。

今日も朝から快晴。昨日あたりから腰の調子もよく、徒歩で駅から20分ちょっととあったので、ウォーキングを兼ねるつもりで出かけた。20年以上前に「おおたかの森保存活動」のメンバーに誘われ、「おおたかの森」には一度だけ来たことがある。それ以後周辺はどんどん開発され、大きな建物のならぶ “近代都市” になっていた。美術館への曲がり角の目印になっているバス停留所が移動されたらしく、だいぶ行き過ぎてしまった(ウォーキングとしてはよい)。

初めて訪れたギャラリーは、今年で10年目に入ったということで壁面もまだきれいだった。森のほとり(隣接するのは「大畔(おおぐろ)の森」という、ちょっと混乱を招きそうな名称の森)の、こじんまりしているが、なかなか素敵な空間である。環境が良いので深呼吸した気分で絵を見ることができる。入館料は600円だが、コーヒーと小さなお茶菓子付きなので、かなりお得だと思う。

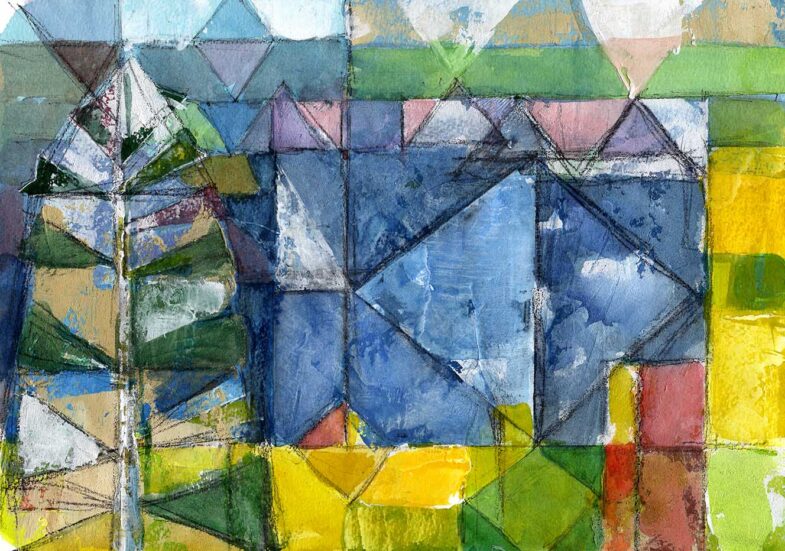

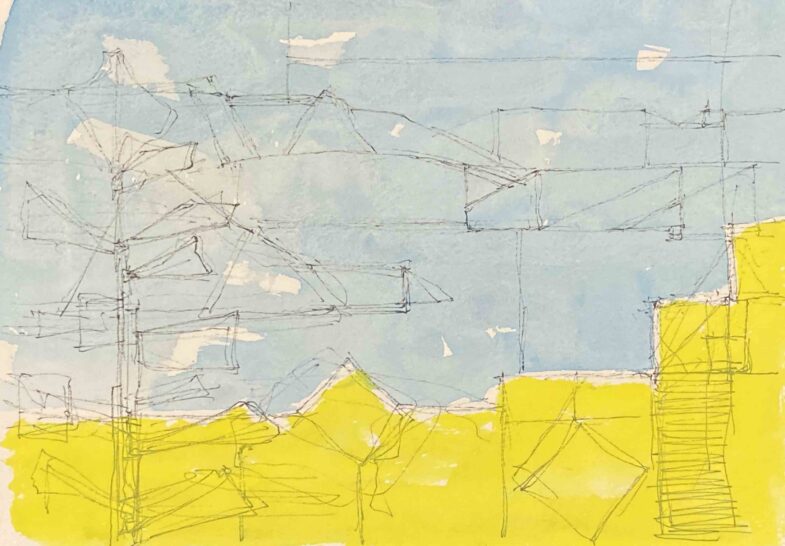

西房さんの作品は気持ちのいい写実絵画である。能登の出身で、現在も能登に住んで精力的に制作を続けている。これからも益々活躍する作家だと思う。