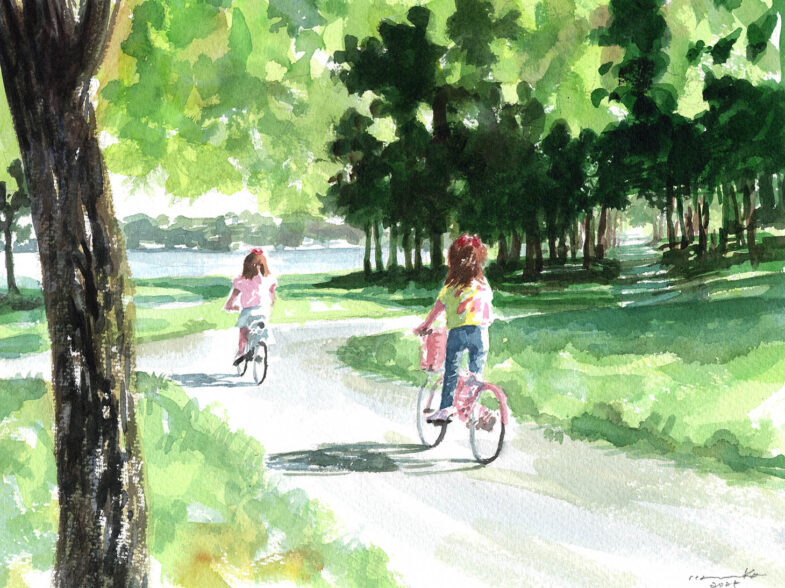

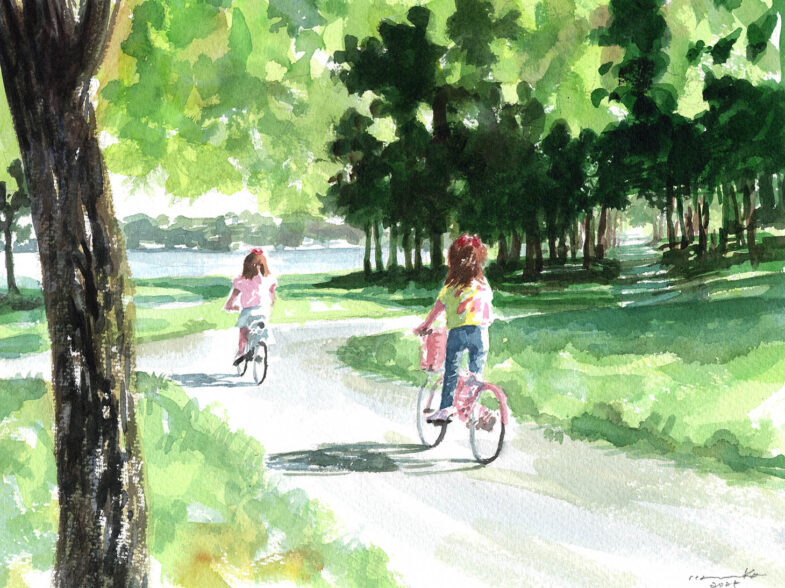

YouTube用に一枚描いてみたが、どうしようか思案中。前回「子どもの情景・夏」をアップしたけれど、全然興味を引けなかったようなので、似たようなのはどうかなと。それにこの暑い夏に、いかにも日差しの強そうなこの絵はもう見たくないかもしれないと。冬まで待とうかな。

明日は埼玉県熊谷市で最高気温40度の予想だって言ってます。もう9月近いというのに。

YouTube用に一枚描いてみたが、どうしようか思案中。前回「子どもの情景・夏」をアップしたけれど、全然興味を引けなかったようなので、似たようなのはどうかなと。それにこの暑い夏に、いかにも日差しの強そうなこの絵はもう見たくないかもしれないと。冬まで待とうかな。

明日は埼玉県熊谷市で最高気温40度の予想だって言ってます。もう9月近いというのに。

ウォーキングすると、いろんなものを見る。暑い中(昨日8/24 埼玉県久喜市で最高気温38.6℃。わが町にはアメダスの観測点がないので、ここが参考地点になっているようだ。ちなみに友人の画家の棲む鳩山町は39.4℃で昨日の全国最高気温。ちなみに8月5日は41.8℃と、群馬県伊勢崎市が日本最高気温を更新した日、同アメダスでも39.9℃だった!)、ウォーキングする午後4時半近くになっても、まだ35℃とか36℃とかというのは、とてもとても億劫だが、「夏が終わったら歩けなくなっていた」とならないよう、ある意味自分との戦いのような気分で歩く。それだからか、きれいな風景や面白いものに出合うと、大きなご褒美をもらったような有り難い気持ちになる。

動画はスズメバチが蝉を食べているところ。スズメバチが蝉を襲ったのかどうかまでは判らないが、おそらくすでに地上に落ちていたのを食べていたのだろう。東京の知人が、蝉を食べたことがある、当時は食べる子もたくさんいた、と聞いて驚いたことがあるが、あの体はたしかに肉のかたまりであることは間違いない(戦時中とかではありませんよ)。

あるとき、わたしが食べていたイチジクにスズメバチが飛んできて、目の前でシャリシャリと音を立てて食べ始めたので、それを接写で撮影したことがある。スズメバチの群れがアシナガバチの巣を襲って、巣ごとバリバリと音を立てて食べているシーンも目の前で見たことがある。スズメバチは主に肉食性と言われているが、花の蜜なども採る雑食性でもあるらしい。

ミンミンゼミの声はよく聞くが、わりと目につかない蝉のひとつ。どちらかというと、木の高い方を好むからだと思う。わりと大型の蝉で、透明な翅が美しい。鳴く時の、頭を高く上げた姿勢がわたしは好きだ。緑がかった色彩も美しい、宝石のような蝉。下の木の実は「珊瑚樹・さんごじゅ」。実は熟すと黒くなる。毒はないが食べても美味しくはなさそう。

真っ黒で大きいカワトンボも、涼しい木陰では多く見るようになった。このトンボも大好きである(7/17の記事「強風のあと」に写真あり)。暑い中での “苦行” ウォーキングもこうやってみると、案外まんざらでもないような気がしてくる。

この動画は、実は明日(8/24)午前8時にアップロードされる予定です。今日の夕方にはアップするつもりでしたが、最後の最後でトラブル。結局深夜になってしまいました。

「夏の情景」などと言ってるうちに、もう秋の景色が始まっているようです。動画編集のため2日ほどウォーキングも休み、仕方なく自転車で外を見に出かけたら、公園は一面の枯葉。前の記事で「枯葉ではなく落ち葉」などと書きましたが、今度は本当に枯葉。それもどっさり。一気に葉が落ちた感じです。

もちろん、この暑さの影響が大きいのでしょう。でも、蝉の死骸も遊歩道にあちこち見かけるようになってきたし、そういえば、明け方、ほんの少しですが涼しくなってきたような気もします。日中はまだ「危険な暑さ」が続きますが、もう少しです。無理せず、夏を見送る今の季節感を味わいながら秋を待ちましょう。