ここ数週間、なぜか朝、自転車で10㎞ほど走る習慣がついた。これまでは目覚めてから1時間近くラジオを聴いたり、ぐずぐずしているのが普通だったのに、寒くてもすぐベッドから起き出すようになったのが自分でも不思議。

いつもの散歩コースである農道の脇に、ホトケノザがたくさん咲いているのに気がついた。ホトケノザは春の七種の一つだから、とっくに咲いていてもおかしくないのだが、目に留まらなかった。そういえばもう数日すれば節分。冬と春を分ける日。その翌日は「立春」だ。春めいてくるわけだ。散歩とはいいながら、つい自転車散歩になるのでサッと通り過ぎてしまう。この次はオオイヌノフグリが青紫の美しい色で出迎えてくれるはず。

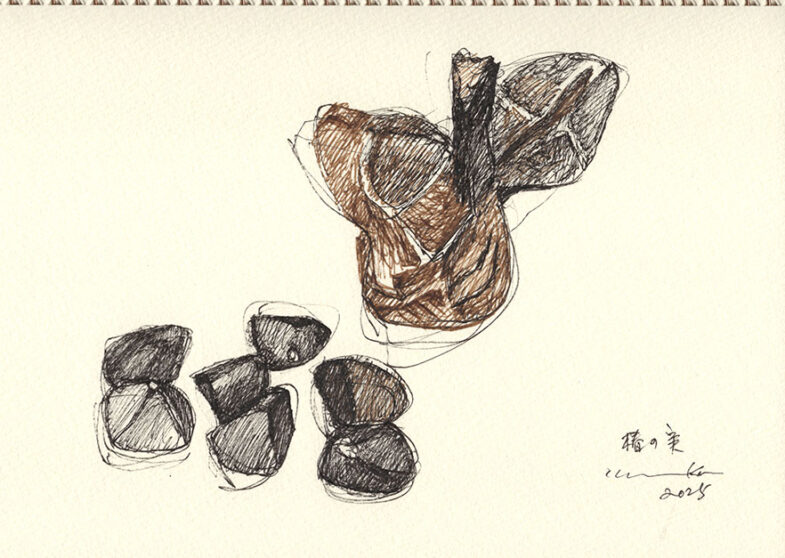

この絵は数年前に水彩で描きかけたままほったらかしだった。ポットの周りにあるモノは、それがなんだったかもう覚えていない。でも、面白いかたちをしているので、得体の知れないまま残すことにした。水彩の色もなるべく残しながら、アクリル絵の具を重ねてみた。