「山荘の初雪」をアップロードしました。1週間でアップすることを目標に編集してみたが、ぎりぎりだった。だいたい、何を描くかに一週間は考えている。そして1週間はなんだかんだと忙しく、編集には頑張っても1週間かかる。つまり、3週間ペース(それ以外の問題がないとして)。優秀なYouTuberから見たら、「やる気なし」に分類にされる投稿頻度。

YouTubeは純然たる一つの「会社」。投稿が無料だからといって決してボランティアなどではない。投稿を有料にしたら、逆にYouTubeが儲からないから無料にしているだけ。99%のYouTube投稿者は、YouTubeの利益に貢献しているだけで、(自己満足できるならばそれでもよいが)いわゆる「収益」なんて無い。

収益を上げられるチャンネルの多くは「会社組織」になっているようだ。数だけから言えばわたしのような純粋個人が多いだろうけれど、実際の作業は一人では本当にしんどいし、アイデアも広がらない。健康を害する人さえ少なくないと聞く。それは実感としてよく解る。

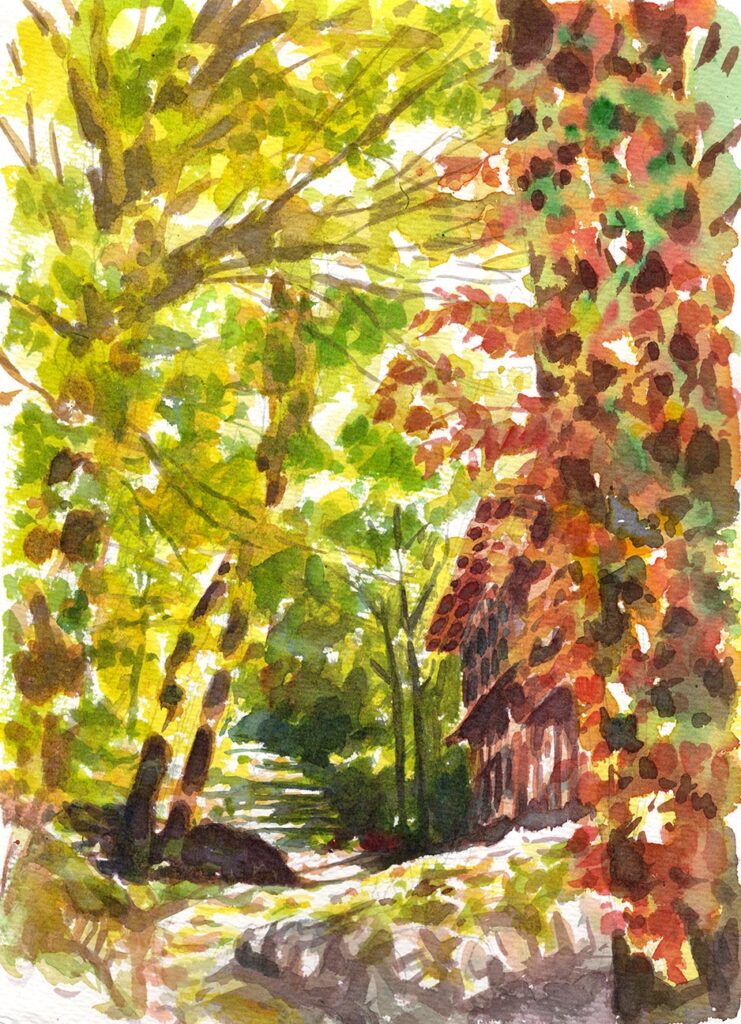

このビデオで描いたスケッチは実景ではない。取材は秋の小春日和の日だったが、それを雪景色に替えてみたもの。現実に雨や雪が降る野外で描いたこともあるが、油絵は大丈夫だが、水彩では限界がある。

小石が飛んでくるような風の強い日、煽られる紙を体重で地面に押しつけながら描いたこともある。断崖の上から描いたときは、海から飛んできた潮の粒が、水分を吸って独特の模様を作って驚いた。描いているうちに筆と筆洗の水が凍ってしまったり、そういう制作風景が、いまならYouTubeで受けそうだが、当時は目の前の時間を捉えるのに必死だった。