人から頂いて、久しぶりに干し柿を食べた。しょっちゅうスーパーなどへ買い物へ行く人なら目につくかもしれないが、家にばかりいると、干し柿という発想自体が記憶の奥の方に沈んでしまい、なにかのきっかけがない限り表層へ浮かんでこない。

市田柿は長野県の旧市田村(現在の高森町)で盛んに生産されたのでこの名がある、と解説にある。高森町へは何度か行ったことがあり、この一帯の干し柿が有名だと聞いたが、そこで見たり食べたりした記憶はない。紡錘形の、小ぶりだがもっちりした種類の柿。さすが歴史を越えてきただけあって、しっかりした歯応えのある、深い味の美味い干し柿だ。見た目もとても美しい。

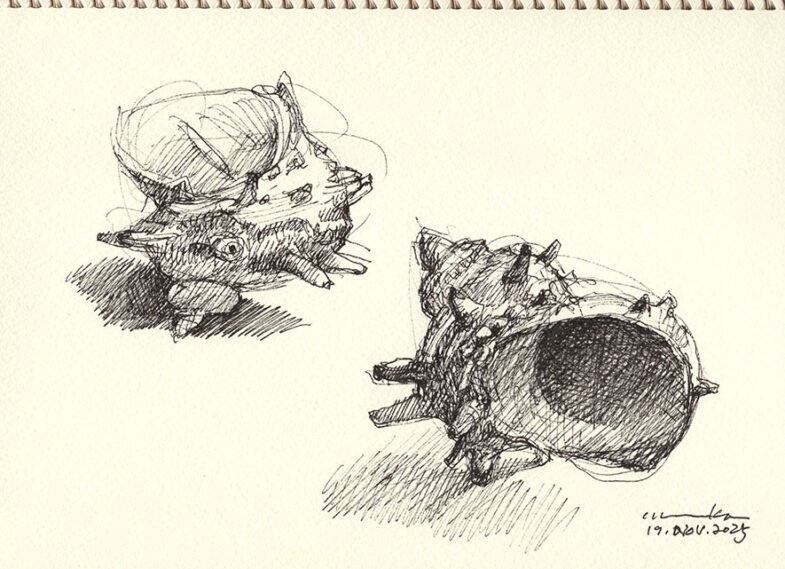

描いてみると、そのデリケートさが予想通りの難しさ。ヘタも小さく切り取ってあるので、目立つポイントも少なく、ごまかしが利かない。「実力勝負」を挑まれた、という感じのスケッチで、完敗である。