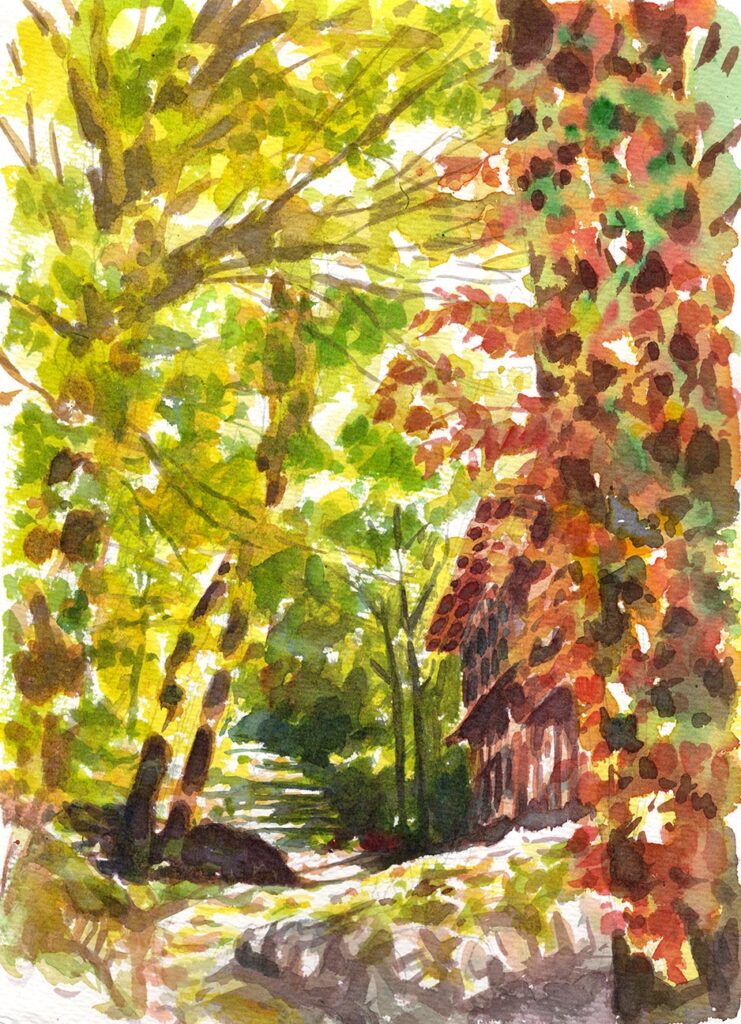

秋も深まった。もう十二月だからすでに「冬」なのだが、外へ出ればまだ黄葉が残り、ウォーキングすれば汗ばむくらいの(関東南部の)気候では、冬というよりは「秋深む」のほうが感覚的に近い。

世の中のスピードは早い。早すぎるほどだ。そして、あらゆることについていけないという危機感ばかり募ってくる。それは現代だからではなく、植物を含むあらゆる生き物が、古代からずっとそうしてきた、と学者たちは言う。どの時代でも、子は親より新しいことを身につけ、親世代は遅ればせながら必死についていこうとしたものだ、とも言う。

世の中がどんなに早く進んでも、夏が春を追い越すことはなく、冬が秋より先に来ることはない。人間の体内を廻る血液の早さが、世の中のスピードに合わせて変わるわけではない。とこれまで思ってきた。いや、本当は微妙に脳への血液循環が遅くなるのかも知れん。「加齢」という、本当はなにも説明していない隠れた流行語の陰に、その症状が現れているのかもしれない。

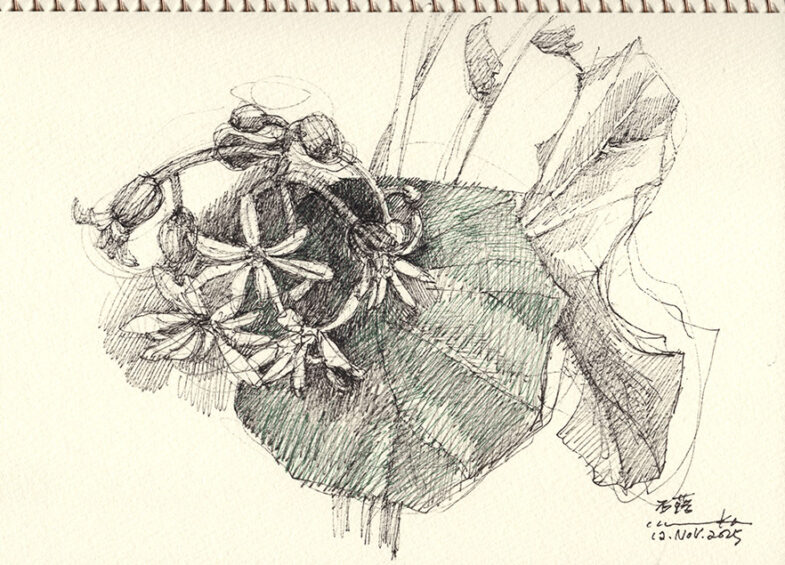

ものを見るのには時間が要る。一個の柿を見るとき、人の心の中には数万通りのアイデアがあるだろう。美味しいか、そうでないか。値段は?どこで買ったのか。近所の家の柿とどう違うのだろう、柿もやっぱり生き物だ、いまが旬だな、○○さんにあげようかなetc…。チラッと見る、じっくり見る、そこからなにかを感じるまでの時間が要る。などとヒマごと言ってるからついていけなくなるんだぞ、と空気から伝わってくる。