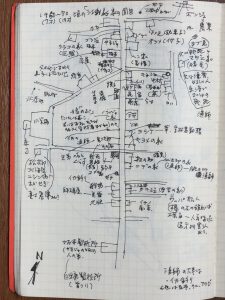

昨日(8/10)、実家まで浜を歩いてみた。約1.5km。写真など撮りながら30分ほど。目の前の砂浜は(といっても、波打ちぎわからいくらも行かないうちに磯が広がっている)ここから北へ約15kmほど続く、日本最大の砂丘、下北・猿が森砂丘の南端部(2012/9/1「砂丘湖」で詳しく紹介済み)。砂丘の北端からいきなり高さ3〜400mもの断崖絶壁となり、本州北東端・尻屋崎へと続く。天気が良ければ、そこから津軽海峡を挟んで北海道・恵山(えさん)が見え、それを背景に寒立馬の写真を撮ることができる。

南へはあと3kmほどで、やはり断崖絶壁の泊磯(とまりいそ。ミサゴ=魚を主食とする鷹、の繁殖地として知られる)。さらにその南で再び砂浜、低湿地帯となり、小川原湖を経て、三沢・淋代(さびしろ)に至る。三沢の先は八戸。八戸から南へ海岸はぐっと高く持ち上がり、三陸海岸が始まる。

台風13号の余波で波は多少あるが、ぶらぶらと昆布を拾う人がいる。ひまな人(ほとんど高齢者)がするのだが、なまじ勤めている人より高い年収になることもあるようだ。もちろん自然まかせだから安定などしない。実家の掃除と墓の草むしりをした。