北浦和の近代美術館へ「埼玉県展」を観に行ってきた。忙しくて?行く余裕がないが、最低限1回は見ておかなければならない。日にちを考えると今日しかなかった。腰が痛く出かけたくなかったうえ、暦の上では仏滅で嫌だったが、雨に降られなかっただけでも幸いだった。

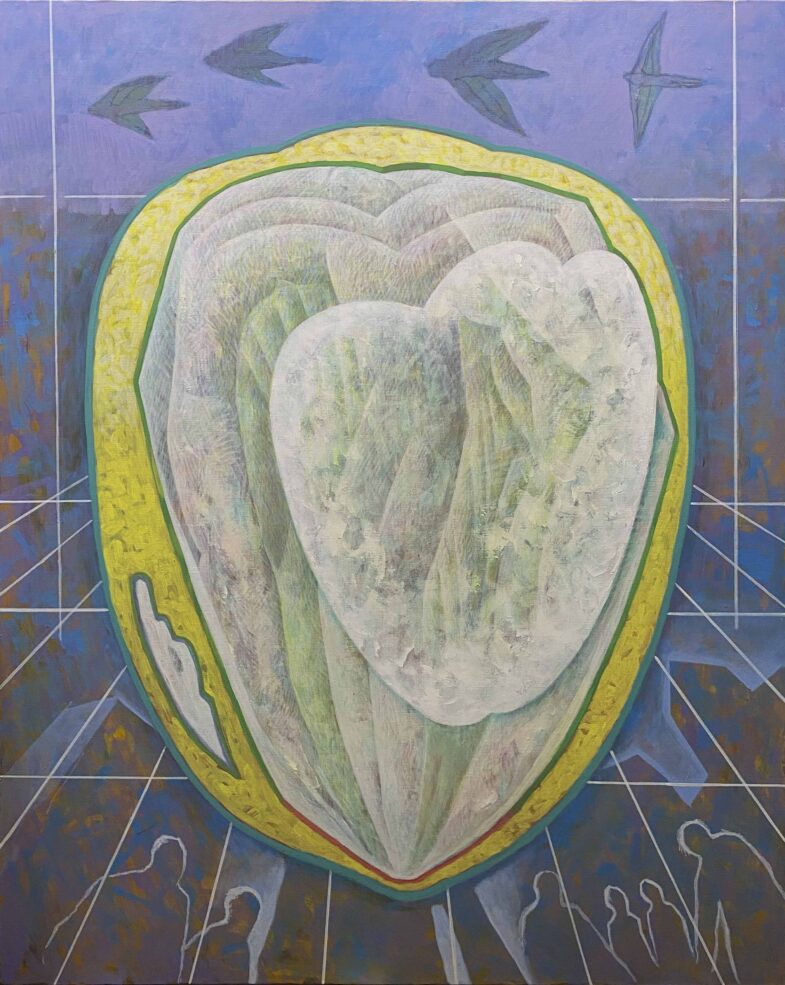

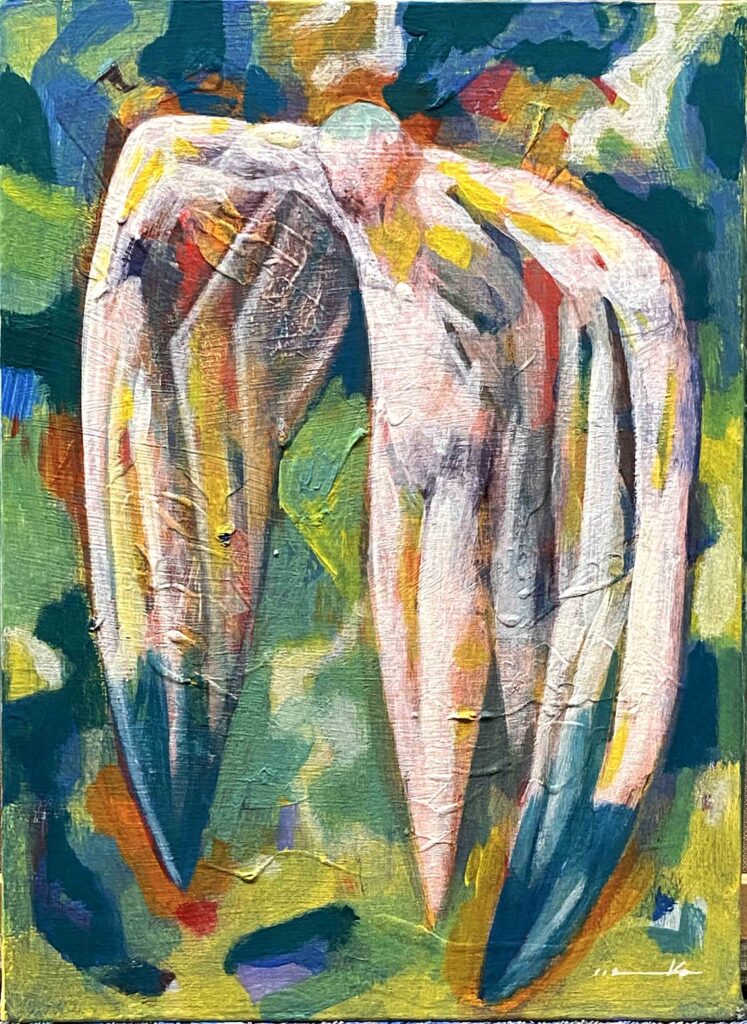

鑑賞しながらいろいろ考えた。まず、絵のレベルが下がっているのではないか、とも感じた。壁が低くなって入選しやすくなっていることと、関係があるのかどうか。人口動態に比例して出品者の高齢化とともに発想が平板で古臭くなっているのか等々。99歳の出品者などが頑張っていることは知っているし、それはそれで立派だと思うけれど、心躍るという意味では、高校生の絵だけが面白く見えた。中高年、負けずにもう少し頑張ろうぜ!