写真と同名のYouTube用ビデオを現在編集中。残念ながら?この「試作」の方が出来が良いんだよね。言い換えれば、ビデオの方がイマイチってことだけど、そんなことは日常茶飯事。いま、甲子園で高校野球やってますが、それぞれお互いに練習試合などしあって、その時は圧勝したのに本番では真逆の結果、なんてのは普通だからね。野球も投手のコンディション次第で大きく結果が変わるけど、絵だってその日の気分や体調で結果がガラッと変わってしまうもの。だから、試合はやってみないと分からないというし、絵だって「一期一会」なんて言うわけよ。同じ場所で、同じ対象を描いたって、2枚同じ絵を描くことは無理。

同じ絵が複数の人の手に渡る。それが印刷という発明であり、その絵画版が「版画」である。ところが、版画をちょっとでもやってみた人ならわかるけど、実は版画もそれが手作業である限り、一枚一枚が微妙に異なるのである。いまNHK大河ドラマで江戸時代の版元、蔦屋のことを取り上げているが、本のかたちになっても、「出来・不出来」はあるのである。もちろん素人目にわかるほどの違いはないが、分かる人にははっきり分かるのである。今でも神田あたりにいけば、たくさんの江戸時代の版画なども売られている(はずだ。最近行ってないから)。そこには同じ絵柄でも「良品」「佳品」「並み」などと差がつけられている(はずだ)。エディションは一つの目安に過ぎないのだ。

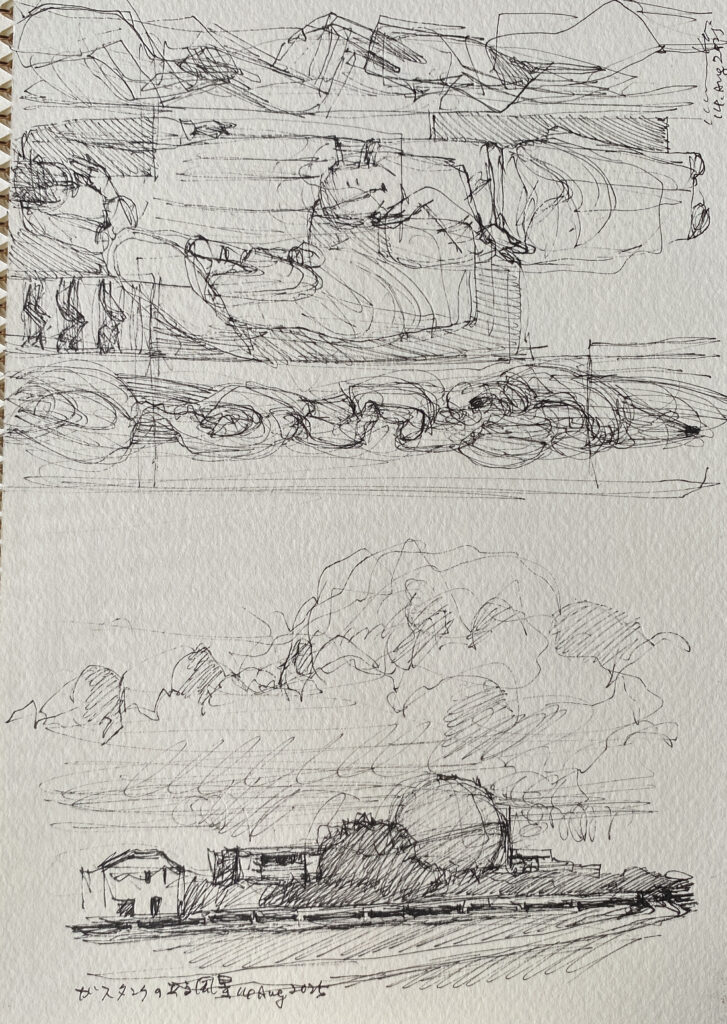

大脱線。版画の話してる場合じゃなかった。もっと大事な話があったのだけど、まあ、この絵を見たら、しばし絵の方に心が行ってしまった。まあ、ビデオも期待していてね、ということで終わっとこう。