新型コロナ・ウィルス(COVID-19)の余波で教室が不定期になり、今日(3/15)から1週間まるまる休みになった。土曜日は午前中水彩の教室があったので、午前・午後を使って水彩スケッチを1枚描いた。

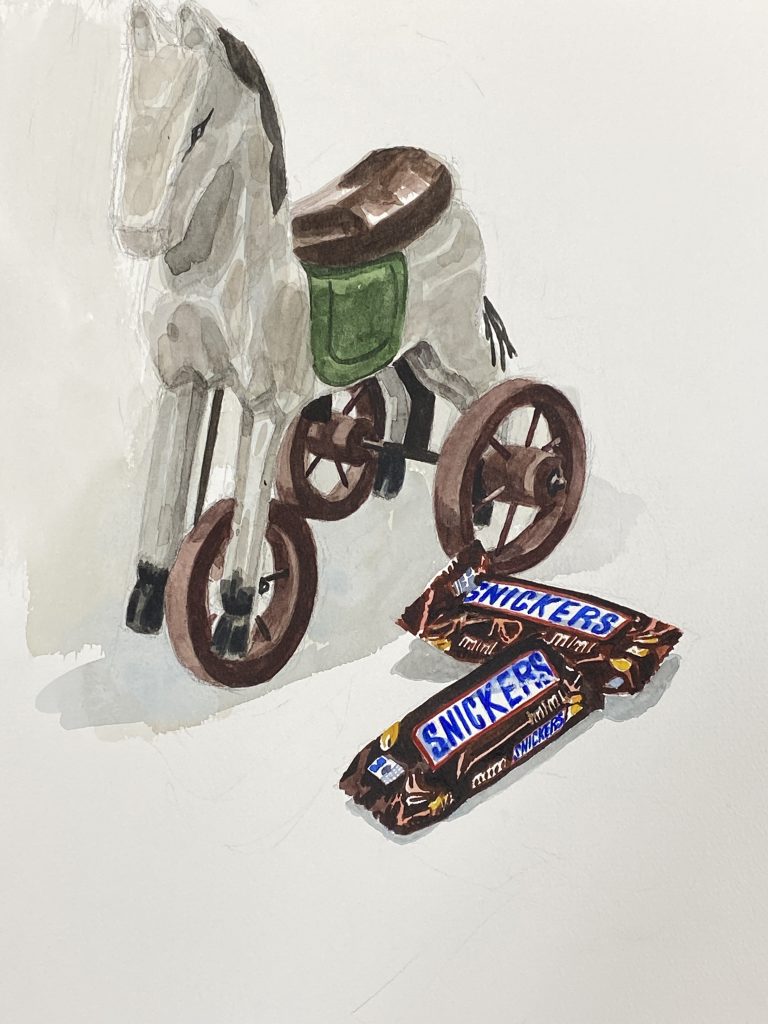

スケッチはいつ、何を、どんな形で描いても愉しい。難しいことは何も考えず、ただ目の前にあるものと自分の感覚との対峙を愉しむだけだから。人に見せるつもりで描くのでもないから、途中でやめても、ふざけて描いても全然気にならない。今回も、たまたま目の前にsnicker があったから、ちょっとだけリアルに描いてみようかなと思っただけ。

でも、それはヒマだから。そのヒマを私に作り出したのがCOVID-19 だとすれば、間接的に私はそれの恩恵を受けた、ということにでもなるだろうか。いずれにせよ、暇がなければスケッチなどできない。プロの画家というのは、お金と引き換えに時間を買っている人のことだと私は思うけれど、世の多くの人は全くその逆で、お金と引き換えに時間を売っている人と考えていることも、一応は知っている。

文化というのはヒマが作り出すものだ、とよく言われる。ところが、その元である「ヒマ人」にとっては、少なくとも近代以降の社会はとても居心地の悪いものになっている。額に汗して働く、身を粉にして働く、…を犠牲にして働くetc。会社のため、家族のため、社会のため等々だけが「生産的」で、ヒマ人は「役に立たない人々」と見られてきた(いる)からだ。どれも自分個人のため、ではないことが共通項。そこに「滅私」という日本的美学?が潜む隙がある。現代で言うブラックな思想の根っこでもある。誰かの、何かのためになること自体は私とて否定はしない。けれど何のタメであっても、それが「滅私」の上に成り立っているならば、そういう「生産的」には100%反対だ。

忙しい人が、時間をやりくりしてヒマをひねり出す。そのヒマで、好きな鉄道旅をしたり、人の通らぬ山や川での昆虫や植物を採取する。それがひたすら「自分ひとりの愉しみ」であっても、やがて水が高いところから低いところへ流れるように伝わって、全ての人々の幸せにほんの少し繋がっていく。趣味と言ってもいいが、そういうヒマを大切にしたいと思う。