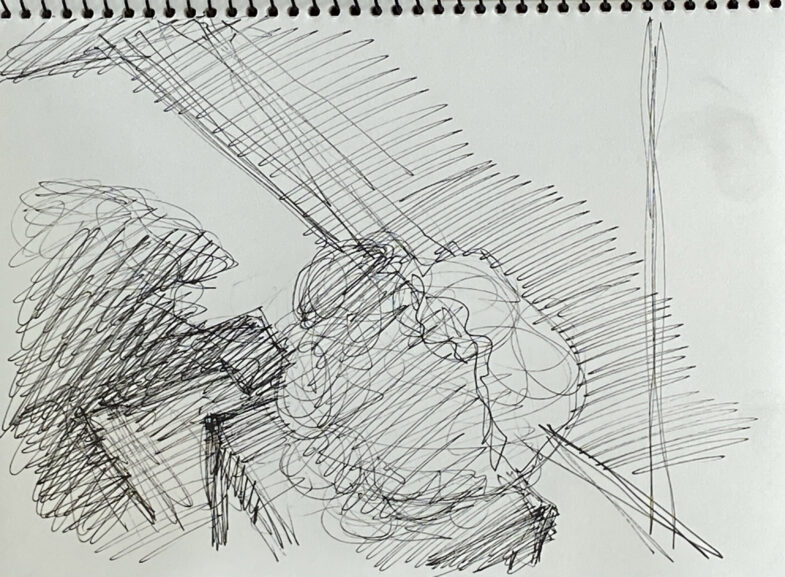

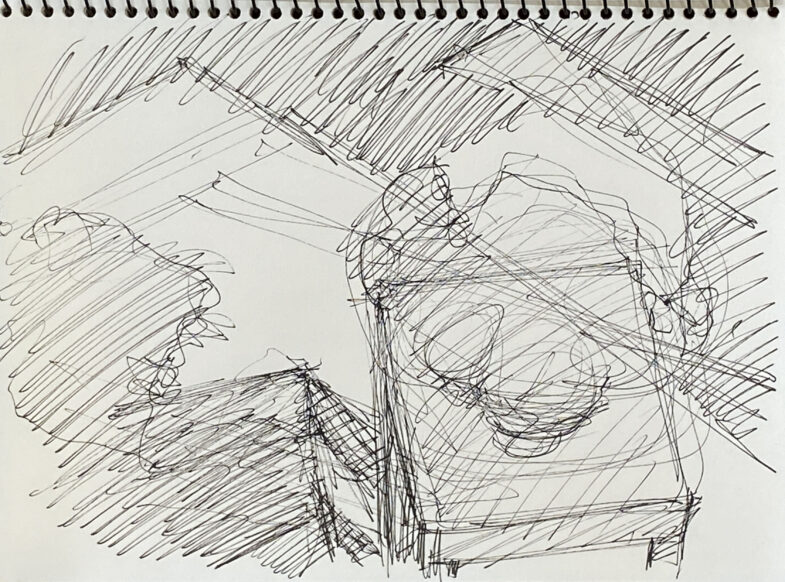

教室ではエスキースをおススメしている。このエスキースは先日来の「ゼラニウムの構図」のためのもの。ほかにも数枚ある。「ゼラニウムの構図」自体も3点ほどある。

「エスキース」は「アイデア・スケッチ」と言えば実態に近い。要するに、作品に取り掛かる前に「どう描くか」を具体的に検討するもの。モチーフ本体だけでなく、その周辺も含めて考える。「構成」よりもアイデアを重視する。この段階が「創作」への入口と考えてよい。

エスキースをする際に一番大事なことは「描写をしない」こと。“描写する脳”と“アイデア脳”とはたぶん異なる部位の脳細胞が働いているに違いない。描写するときはアイデアが出ず、考えている時は描写は進まないことは、皆さんもすでに経験済みだと思う。

それと関連するが、エスキースを描いている時間、各パーツにかける時間は最大でも1分以内にすること。出来れば数秒で描く。だから、大きなスケッチブックではなく、メモ帳、手帳ほどのサイズが適している。上の例で言うと、花と鉢の位置と大きさはグルグルッと2つの円で5秒。テーブル(実際は木の椅子)の位置と大きさがやく30秒。その影が30秒。奥の影の斜線が30秒。描く時間は全体で1分35秒。ただし、それぞれのあいだに「考える時間」「アイデアをひねり出す時間」が数分、時には数十分もある。1分で一枚を描けという意味ではないので、誤解のないようお願いします。

エスキースは作品をレベルアップするためには不可欠な作業です。でも、単に描くこと自体を楽しむぶんには、まずは不要でしょう。特に淡彩スケッチだけを楽しみにしている人には、見聞きすることさえ鬱陶しいことかもしれません。あくまで創作のため、作品をレベルアップしたい人だけに必要な作業です。

これは絵画制作上のひとつの「脱皮」であり、一度越えたらエスキースを知らなかった自分に戻ることはもう出来ません。蝶からさなぎに戻ることはできないのです。いつもどこかでエスキース意識が働くようになります。でもまあ、、けっして悪いことでもないし、たくさん描いているうちには、遅かれ早かれそういう神経が磨かれてくるのですが。

でも、それはそれとして、エスキース自体も視覚的に面白いものだと思いませんか?そうだとしたら、まさに一石二鳥なんですけどね。