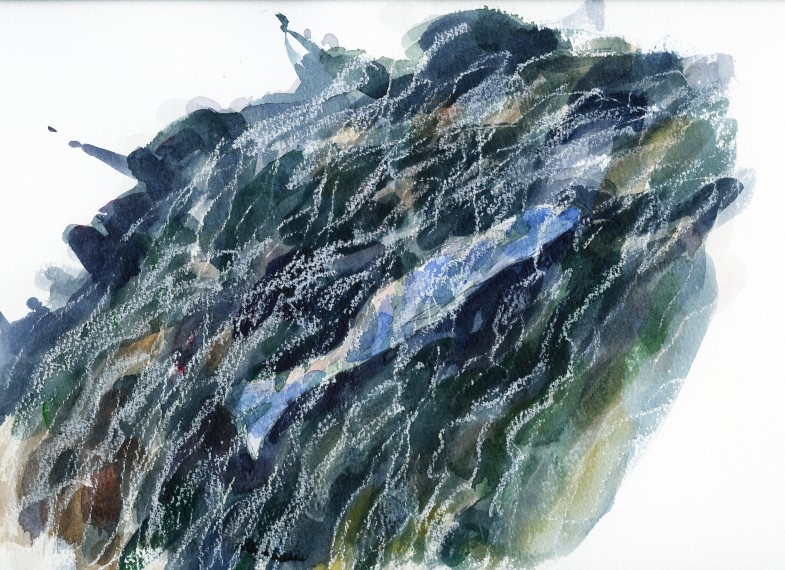

- 老部(おいぺ)待休所にて Oipe memorial place

父の四十九日の法要で、下北・東通村に帰省した。4月29日、さらりと法要を終え、それまでの仮位牌を集落の待休所(念仏婆の為の集会所、祈念堂。恐山と近似の民間信仰的色彩が面白い)に移し、これで父も先祖の一人となった。

I’ve been Higashi-dori village for my father’s memorial celemony based on buddism in Shimokita. It means 49 days passed from his death. It is quite common and important custom in Japan. After this celemony, all of living member of his family are able to do ordinary behavior. And then his spirit turn to one of our ancestors. 2012/4/30

日本仏教では、死後49日というのはとても重要な意味を持っている。日本仏教では死んだ日を1日目とし、7日ごとに死者の生前の功徳についての裁判が行われるとする。初七日は最初の裁判となり、死者といえども「あの世での生死」がどうなるか、の最初の裁判が行われるため緊張する。そこで遺族が応援、援護しようと、最初のお布施を行う。お布施とは社会への寄付であり、必ずしもお坊さんに対して行うという意味ではない。要するに亡くなった故人の、社会貢献の不足分を遺族が代行するということだ。そして7日ごとに裁判が行われ、最終第7回目で結審する。審理は必ず7回で行われ、最終回が最も重要だ。ここでアウトなら死者は極楽浄土には行けず、地獄に落ちることになる。そのため遺族が死者に対して最後の、お礼としてのお布施を積んで、死者のバックアップをすることが重要になる。この後ではもうチャンスが無いのだ。49日の法要が最も大事だというのはそういう意味である。

“After 49 days from death” has very impottant meaning for japanese buddism. They say that every death person must be on trial every 7 days after death about his contribution to society (it colled “kudoku” ) at their living time. If the judgement means too short, that death person can not go to Heaven. The 49 days mean the 7th trial. This is final and most impotant chance. S0 most bareaved family would like to help them from this living world. Actually we served gorgeous dinner and money to the buddist priest specially. Sometimes it seems that cost is very big money .

この法要は僧侶にとっても、収入源として極めて重要な意味を持っている。現代日本において、仏教は既に存在していないに等しいが、死者の葬送に関してだけは依然として大きな存在感を持っている。「葬儀経済」はいわば日本仏教の命綱なのである。しかも遺族の悲しみと、悲しみを相対化し、できるだけ心理的負担を軽く済まそうという社会的ニーズのはざま、そして温暖化による死体腐乱との時間的プレッシャーとの合間に、ドサクサ的ではあるが巨大な存在感を持っている。それが49日法要の現代的意義であるが、われわれ日本人は、葬儀に関しては問題化しないという、不思議な国民性を有しているのである。

This celemony is not only important for death person but the priest also on a viewpoint of economy. In Japan, real buddism seems disappeared already but it has strongly existance around the celemony like this. Economy with death celemony is a life-line for japanese buddism indeed. Although most of japanese feel death celemony is out of all problem.