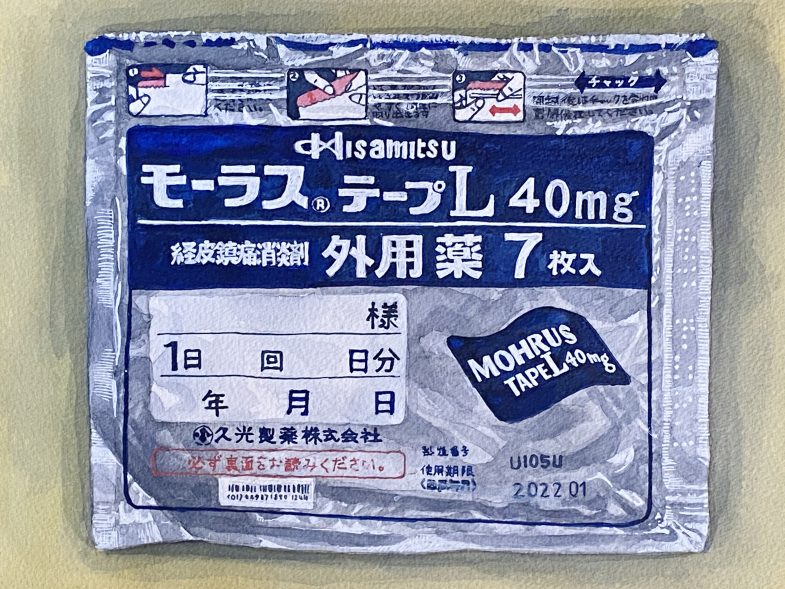

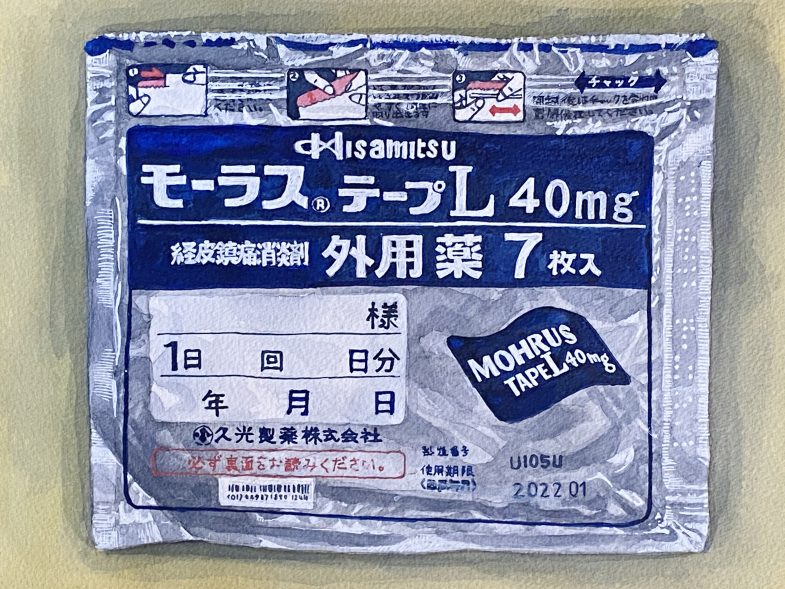

モーラステープを描く(水彩)

モーラステープを描く(水彩)

鎮痛消炎剤の「モーラステープ」を貼りながら、現代人の癒しの最前線はこういうものかも、と考えていた。そしてこれこそ「最も現代絵画にふさわしいモチーフ」のひとつかも知れない、とも。切り取り、取り出しやすく、保存もしやすい。内容物・外装ともシンプルで、軽量かつかさばらず、機能的で無駄がない。まさに「『現代』のモノの象徴」だ。

何を描くか(対象物)、それが何を「主張」しているのか、は絵画にとっての背骨である、らしい。けれどそれはあくまで「現代では」のことで、絵画の歴史を眺める限り、(対象物を)「どう描くか」という技術的レベルのことに圧倒的な比重があったように見える。「主張」などどうでもよかった、というよりそれは自らを危険に晒すものでさえあった。

少なくとも近代までは、巧みな描写力こそ画家の力量そのものであり、そこにどんな主張を盛り込もうと大衆はそんなことに興味など持たなかった(たぶんおおかたは今でも)。さすがに現代では「描写力=写真的な写実力」という、古く、単純な公式だけで済ますことはできなくなった。カメラとコンピューターが一つになったことで、「写真」の定義そのものが揺らぎ始めてきたからである。

すでにわたしたちの脳裏には「カメラを持ったサル」としての「映像的世界観」が染みついている。行ったことのない場所のことをそこに住んでいる人より雄弁に語り、すでに亡くなった人について家族より詳しく「見て」知っている。それどころか100年後の自分の子孫の顔まで見ることもできる。そんな世界で「絵画」に何が出来るのか。たとえば「描写力」ということにどんな意味を持たせることができるのか。「現代絵画」にそんな力があるのだろうか。そもそも「現代」「絵画」とはいったい何なのだ。

絵画はもう終わっている、とすでに書いた覚えがある。けれど、きっと絵を描く人はいなくならないし、逆に、いつの日か子どものように無心に誰もが絵を描くときが来ないとも限らない。たまたま「わたし」の目の前にある「モーラステープ」は、「わたし」に結び付く地球の歴史すべての中の最終的な一つであり、とりあえずは「映像的世界観」の中でなく、いま「わたし」の生命感覚と最も近く結びついているあらゆるモノの中のひとつだ(いずれそれもバーチャル(仮想)のひとつと見做されるかも知れないが)。それはまるで偶然のようだが、それがモノの真っただ中に生きている「世界の中のわたし」の現実であるような気がする。それを「写真に撮る」「写真的に描写する」だけでは、「バーチャル世界観」そのものの中に自ら埋没しようとする自殺行為になりはしないか。だから、ひたすら「自分にとっての」描写の「意味」にこだわりたい。―そこにかつての美術史にはあった輝かしい意義はもう見いだせないけれど、それでも「わたし」なりの意義を求める。それがモーラステープ「であることを見せる」ためではなく、わたしがこれを描こうと「選んだ理由」を示すために。でも、それが「絵を描く」ってことなんだろうか。(この項未完)