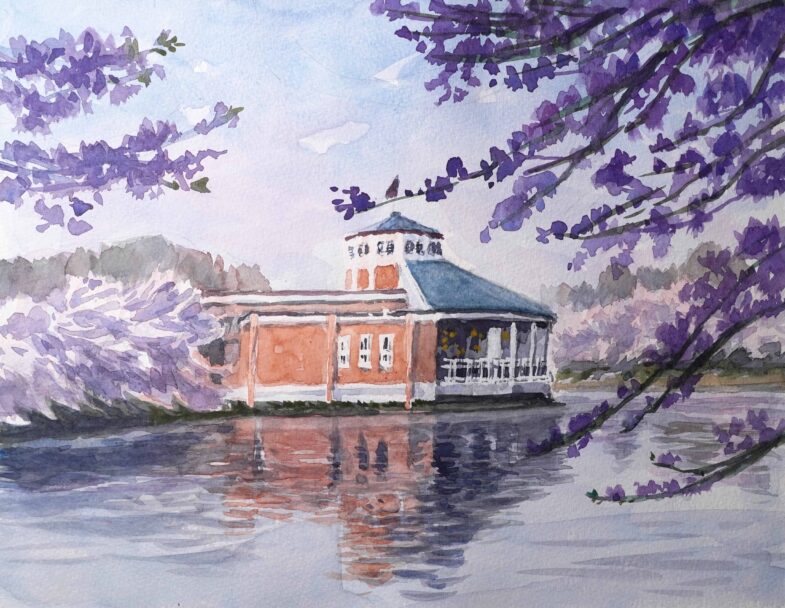

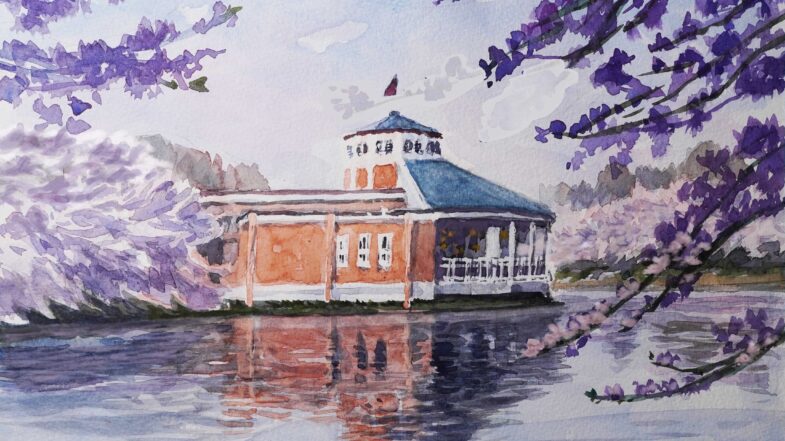

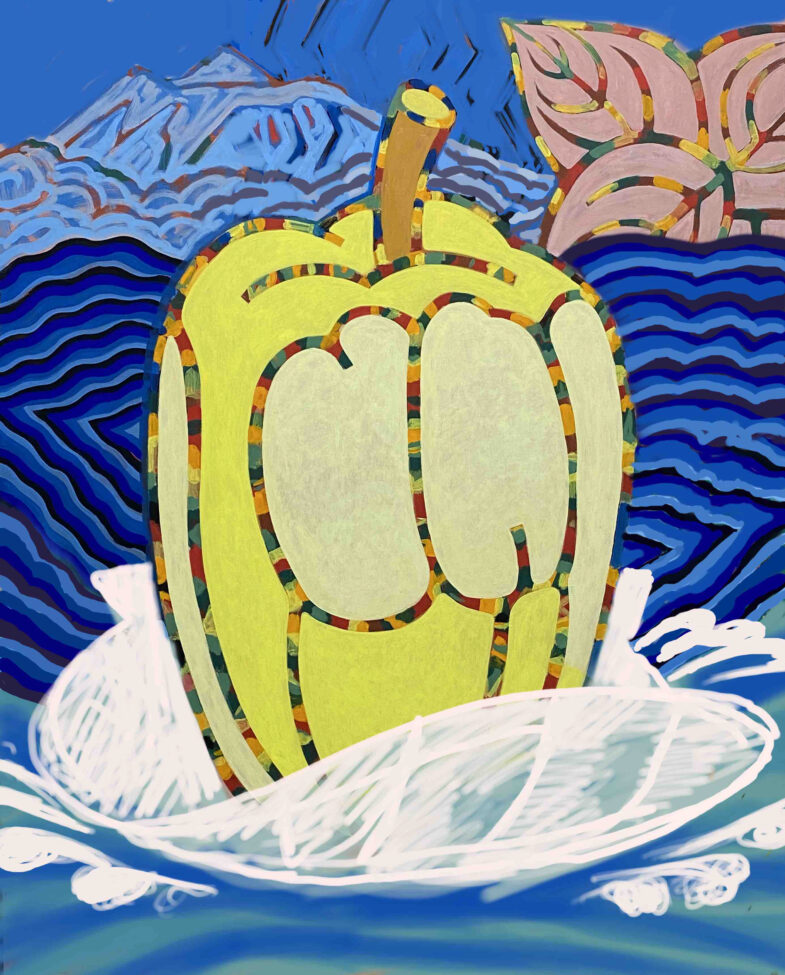

青いカモメの会絵画展が22日(水)から始まる。そのための準備が進行中だが、個人個人の作品準備はどうやら一段落ついた感じがする。まだ、準備が全然出来ていないのはわたしだけだ、きっと。

出品作品を事前に見せてもらっているが、けっこう面白い作品がある。手前みそだが“老齢スクール”(失礼承知ですが、ごめんなさい)としては意欲的で、若々しい作品が多いと思う。ぜひ、多くの人に観てもらいたい。

一方で、本人または家族に、あちこち不調ができることも年々多くなってくる。年相応、どうしても避けられないことではあるけれど、無理しないでと思うようなときもある。そんななかでも、みんなが絵を描く気力を保っていることは誇らしい。彼、彼女らの絵には日常と非日常が、渾然一体となってきているのを感じる。描くことが特別なことではなく(それなりのプレッシャーはあるにせよ)、日常の一部になりつつあるのを感じる。

「芸術」がなんだか特別な人々だけの、手の届かぬ世界のことのように思っている人がいまだ大多数に違いないが、そのような行き方では芸術は死んでしまう。絵画に限らず、芸術家は常に人々が芸術を「日常化してくれること」を切望してきた。表現としては同時代の人々の理解をこえるものであっても、“それでも理解して欲しい”と訴え続けてきたのが、美術史のもう一つの見方だと考えている。芸術はモノにではなく、人間の中に在る。確かに作品は物理的なモノだけれど、それを作る人の、時代と環境を抜きにしては語れない。環境とはそれを支える人のこと。

青いカモメの会絵画展では、いわゆる“正真正銘の芸術作品”はたぶん期待できないかも知れない。けれど、「青いカモメの絵画教室」ではあえてそれを目標にしてこなかった(チャレンジはおおいに結構)し、青いカモメの会絵画展は「芸術を支える人の芸術展」であることが大事だとも考えている。これまでのツライ「絵画修行」で、絵を描くことの内側を体験、理解してきた。そういう視点を持つこと。それぞれの表現やレベルにもゆっくり造詣を深めてきた。そしてそれがどんなかたちであれ社会に染み出していく。そういう存在になることが大事だし、そうなってきたなあと嬉しく思っている。