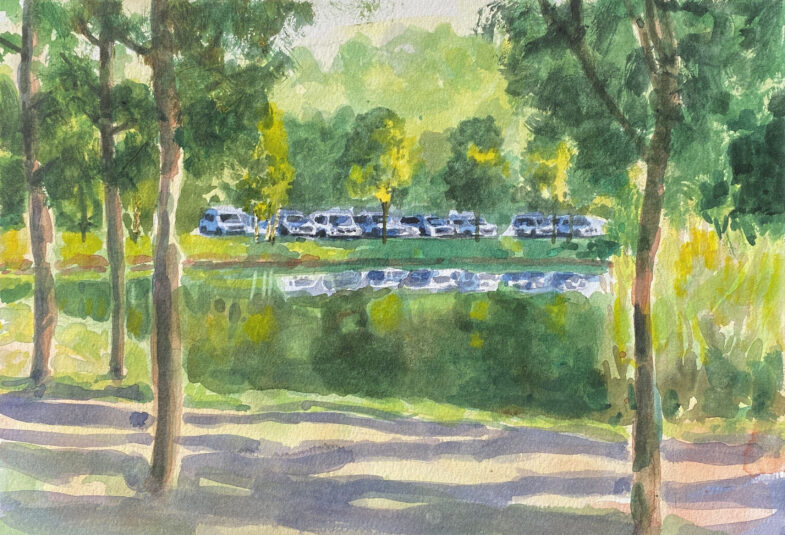

テーマは「駐車場の車」です。あなたは車を描くのが好きですか?わたしは必要がない限り描かずに済まそうとしてしまいます。小さな子どもはたいてい自動車を描きたがり、よく観察していて、そして誰もが得意にしています。

大人にとっても自動車を見ない日は一日もなく、また毎日のように利用もしているのに、案外描けないものの代表格ではないでしょうか。もちろん、ロゴマークのような“記号としての自動車”ではなく、スケッチとか絵画、イラストとしてのそれのことですが。

そういう意識が常にあるので、駐車場の車の列とかフロントガラスに映りこむ木の写真とかを撮ることが少なくありません。いつか描くときがある、と思っているからですが、その割にはこれまでどことなく避けていたようにも感じ、あらためて練習してみることにしました。

描き終わったあとで見ると、この絵の中の駐車場のインパクトは当初思っていたより強く、「駐車場の見える風景」とした方が適切なほどです。やっぱり車が描けるとテーマの選択肢が広がると感じました。こういう車列?の風景を、もう数点、サイズも少し大きくして練習してみようと思っています。コットン紙を久しぶりに使いましたが、テーマに適切な選択だったかどうかは微妙なところです。