昨日(6月24日土曜日)朝、アトリエの向かいにある神社から神輿が出て、小さな町内を一回りしました。軽自動車に太鼓叩き達を乗せた先触れが、早朝サッと一回りしたあと、若い人たちが威勢よく担いでいきます。今年の掛け声は初めて聞く調子があり、アレっと思いましたが、もしかしたら担ぐ人の顔ぶれが違うのかもしれません。伝統もいいけれど、何かしらちょっとずつ変わっていく、それもいいものだと思います。

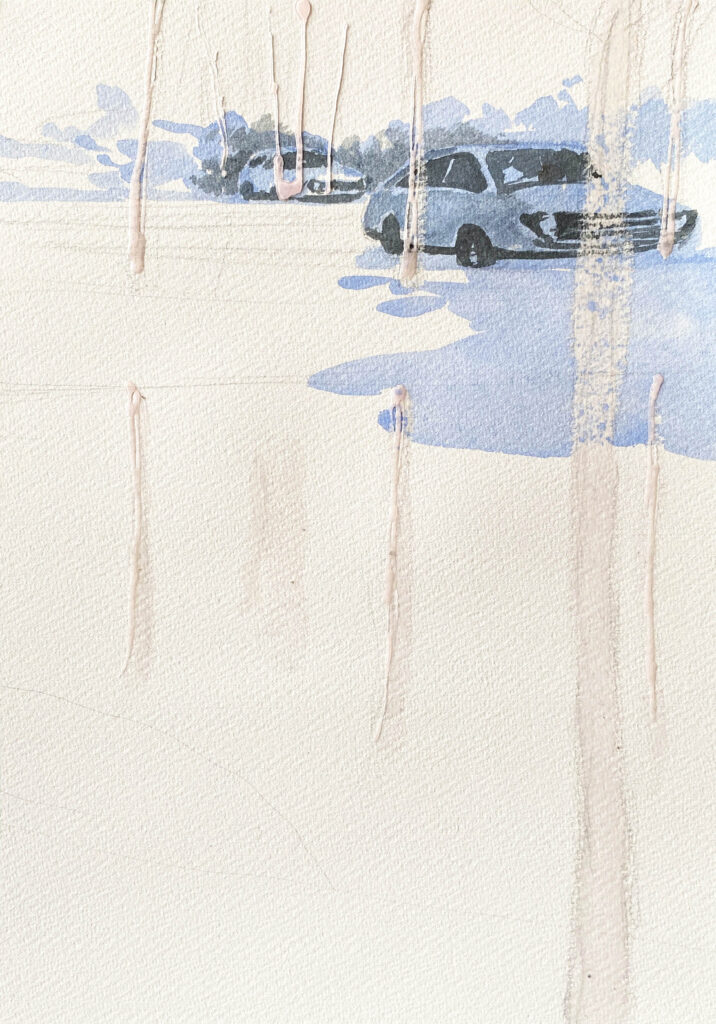

「駐車場のある風景」のアレンジです。マスキングの着け方にちょっと工夫し、一部を筆で擦りつけるようにやってみました。その効果はちょっと出ています。

色が少しボーっとしているのはコットン100%の紙だからということもありますが、若干「風邪をひいている」せいもあるようです。「風邪をひいている」というのは、「紙が風化している=湿気に晒されて劣化している」という意味で、水彩を描く人たちがよく使う言葉です。古いスケッチブックでもないし、置く場所には気を遣っていたんですけどね。

紙が風邪をひいているかどうかは、描く前では見た目ではまったく判りません。ですが、筆を置いた瞬間に??と感じますし、絵の具をおいたあとなら、誰の目にもはっきり判るようになります。返品しようにも、スケッチブックの個別包装を破き、デッサンを描き、色を置いてしまってからですから、もうそれはできない?と諦めてしまっているので、これまでメーカー(販売会社)にクレームをつけたことはありません。けれど、これは本来メーカーもしくは販売店の品質管理の問題で、作家のミスではないのですから、いずれ納得のいくかたちで改善されるべきだと思います。「風邪ひき」で作家に嫌われ、潰れてしまった世界的メーカーは2,3あるようです。

話が逸れてしまいました。この絵でわたしが描きたかったのは「自動車」です。特定の車種とかへの思い入れではなく、風景の中に「車社会という現在」を入れたかったということです。現代は地球環境に対しての視線は年々厳しくなっています。いずれは自動車などというCO2排出器はなくなるかもしれないという、やや記録的な視線で描いておこうと思ったのです。まだまだしばらくは車が消えることはないと思いますが。

絵としてはあくまで「初夏」の風情がテーマです。車はあくまで点景に過ぎません。爽やかな風を絵の中に感じられたらいいなあと思うんですけどね。