久しぶりの雨のような気がする(一週間ほど前にも降ったけど)。今日は一日中集中してビデオ編集。先月のスケッチ会でのビデオです。1ヶ月もかかってやっとクリップ編集だけ終わった。なんでこんなに時間かかったんだろう。明日はBGMをつけて、当日中にアップロードする予定。

1ヶ月もかかってしまうと、ペースがメタメタに崩れて、モチベーションも編集中のテンションもガタ落ちになってしまう。確かにこの一ヶ月は、前半は腰痛で外出もままならなかったし、いろいろ精神的ストレスも小さくなかったからなあ。

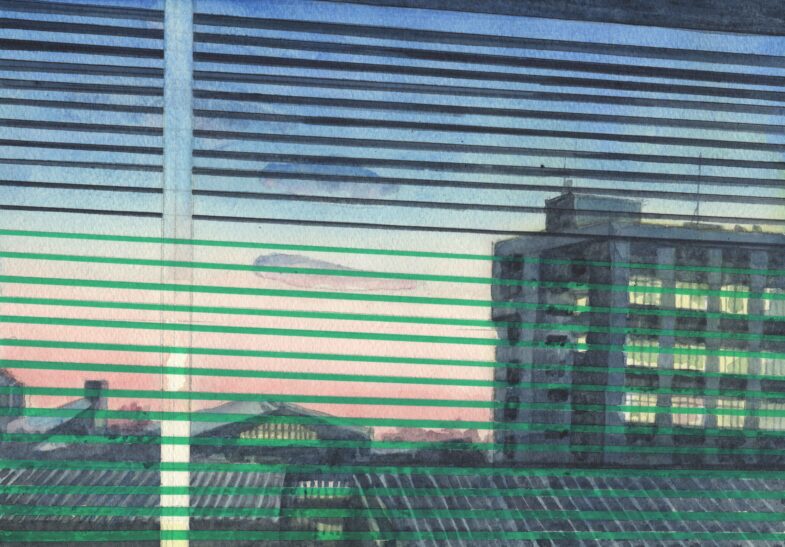

これが終わったら、しばらく人物画のビデオを作るつもり。先週からモデルさんなどの写真資料を引っ張り出して、水彩での練習を開始。その過程で、ロシア正教会の衣装(民族衣装と言ってたが)を着たオルガさんを描いた絵の写真が出てきた(上。ちなみに衣装の青はわたしの創作です)。テンペラと何かをミックスしたとデータにある。何をミックスしたかまではもう忘れたけれど、何点か集中して描いたことは覚えているし、現物もまだ1、2点はどこかに眠っているはずだ。懐かしい。

衣装や帽子の模様の下に地模様があり、その重なりの表現に興味を持って描いた。拡大して見るとそこはしっかり頑張って描いてある。今見ると、結構荒く描いているなかに、20年前の体力の余裕を感じる。