桜を描こうと思う。場所は東武動物公園の園内。今はまだ、桜の時期ではないから写真をもとにする。

メリーゴーランドを撮った写真は他にもあるはずだが、保存の仕方が悪く、探し出せない。パソコンの仕組みをちゃんと理解していないと、こういう時に困る。でも、とりあえずこれで考えていく。

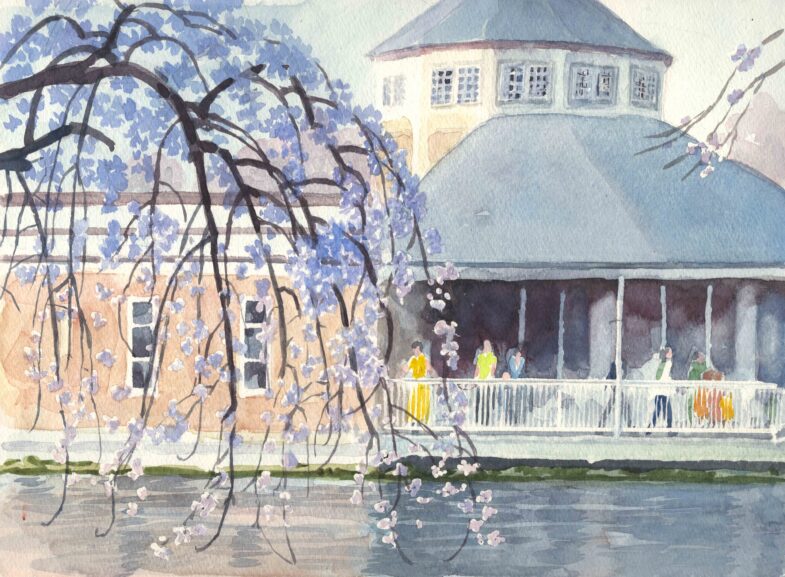

パッと見て、主題である「桜」が小さくて、どこにあるか探すほど。反対に池と空が広く、このまま描けば「遊園地の池」という題名の絵になってしまう。桜は淡い色だから、クローズアップするか、面積を増やさないと見えてこない。正面真ん中の岸辺は、そういう意味で全面的にカットしてみる。画面右半分が、絵になる部分かなと思う。

右半分は、桜とメリーゴーランドとの明暗の差が大きく、遠近も極端で、否応なく目立ちます。ここを描けば楽に一枚の絵ができますよね(芸術作品とは言いません)。ただ、他が割と単純な木だけなのに対して、複雑な構造物で、手すりやそのカーブなど、ある程度の正確性を表現しなければなりません。そういうのが苦手な人にとっては、ちょっとチャレンジングなモチーフになりますが、腰を据えて、時間をかけて下描きをすればクリアできます。最後に、暗い水面に花筏でも浮かべられれば、サービス満点じゃないでしょうか。