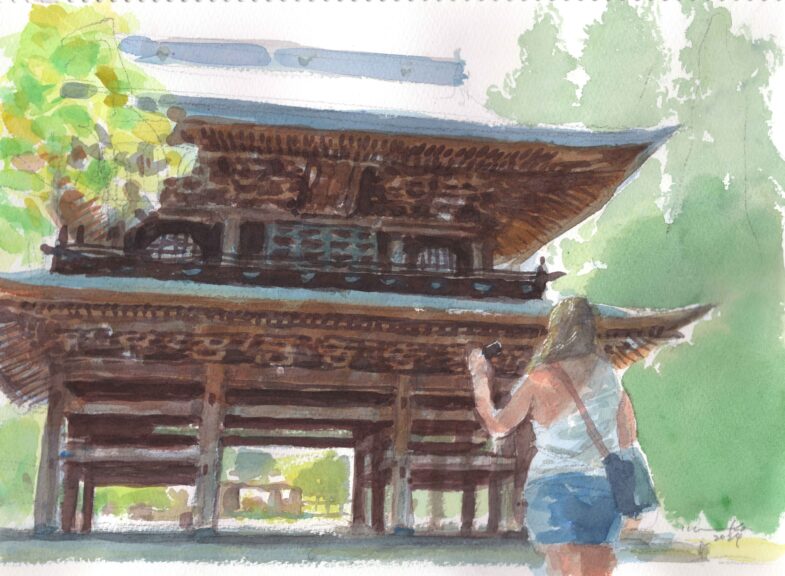

水彩教室でのデモ制作で2つのバージョンを描いてみた。モチーフは鎌倉の国宝「円覚寺山門」。課題は「下塗り効果」。用紙サイズは同じでも、対象物を大きく描くか小さめに描くかで、省略の仕方が想像していた以上に違っているのが一目で判りました③。

①は現実に近いですが、②は距離感が創作です。。実際の山門は階を上がるとすぐのところにあり、こんな距離感はとても取れません。人物との比率を変えるだけでこんなに空間感が違ってくるんですね。制作時間はだいたい同じくらいか、①の方が軒下の描写が細かい分、少し長いかも知れません。

この山門はすでに何枚も描いていますが、描くたびにその美しさが少しずつ分かってくる気がしますね。また行かなくちゃいけないな、とも感じさせられます。そして(写真ででさえ)、描くたびに、人間の感覚って凄いんだな、という新しい発見がある。日本の中でさえこんな繊細な建築がある一方に、縄文時代の火焔土器のダイナミズム、日光東照宮のデコデコのバロック?建築などを軽く超える、もっとぶっ飛んだ幅の広さがある。視野を世界にまで広げたら、もっともっととんでもないものだらけかもしれません。

わたしが感動するのは、これらが決して「美」を目的にしたものではない、ということ。円覚寺山門は現在「国宝」指定ですが、この建造に関わった当時の人々は、自分たちがいま造っているこの山門が、将来国宝になって欲しいなどと考えながら造ったわけではないでしょう。それでも、そのすべての過程において「ここはこうした方が見栄えがいい」と感じ、その感性に合わせて合理的に木を切り、削っていたに違いありません。ただそれだけのことですが、それが凄い。

「美」なんて、きっとそんなもんだと思うんです。そして、それが「決定的」だ、とも思うんです。「美」を作ってやろう、しかもあろうことか「感動させたい」なんて現代人は言いそうですが、おこがましいにも程がある、とわたしは思うんですけどね。あ、また、脱線しちゃった、ごめんなさい (>_<)。