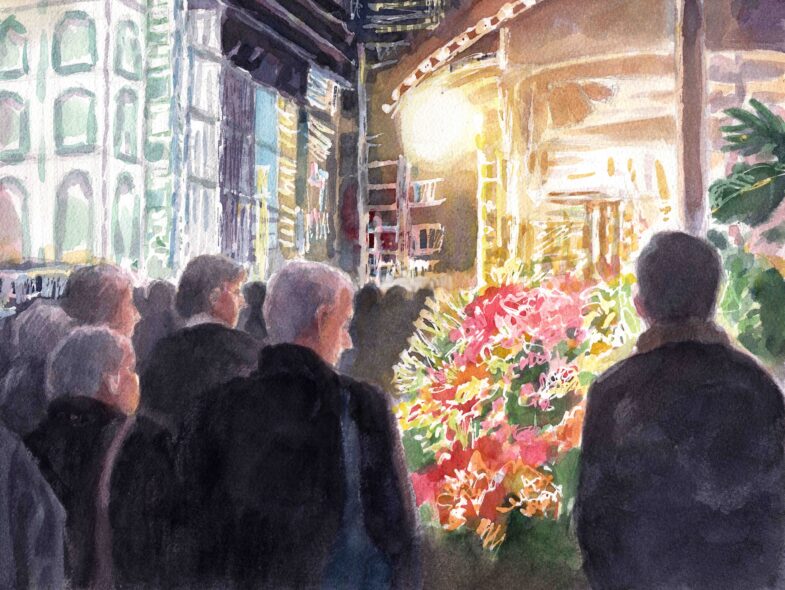

教室でのデモ制作。正月らしい、旗で満艦飾の漁船でも描きたいと探してみたが、ちょうどいい資料写真が見つからなかった。白い雪と一部の赤で新年の気分になって頂けると有難いです。海の絵では何と言っても波の表現がすべて、と言ってもいいほど重要でしょう。

というわけで、さざ波の練習をしました。あたりまえですが遠くの波は小さく、手前の波は大きい。小さく描くにも限界がある。現実や写真では、見えてはいても、描けるかどうかはまた全然別。だからできれば描かずに済む方法を考える。描いた方がいいなら、どういう描き方が適当か、紙との相性も含めて、いちど描いてみる。

練習を重ねればうまくなるのは確かだが、絵というのは上手ければいいというものではない。そこが絵というものの深さへの入口。練習ではいつもうまくいっているのに、本番で失敗、というのは普通にあること。しかも、その「失敗」の方が、芸術的に?良かったりするのはスポーツなどと違うところ。―じゃあ、練習してもしなくてもいいんじゃない?確かに。そうかもしれんし、そうでないかも知れん。

それにしても、この船の用途は何だろう。ウインチがあるところを見ると、網を巻き揚げる船だろうか。わたしの記憶にはないかたちだ。