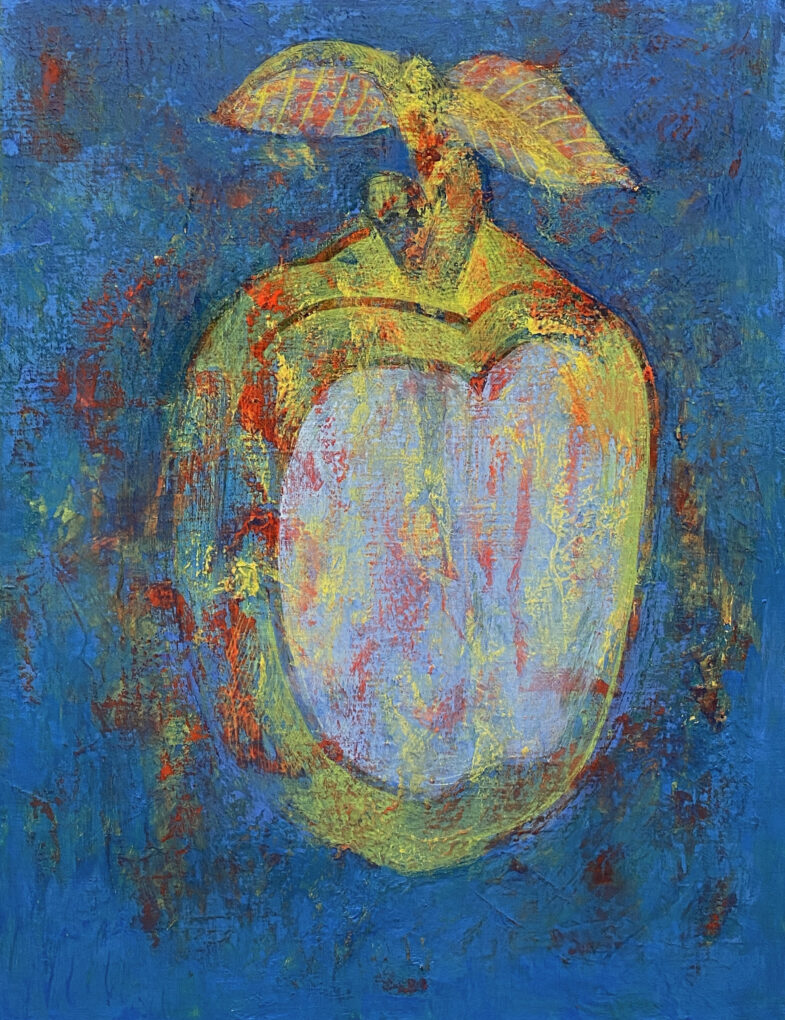

Apple(シリーズ?)を展開した作品を現在制作中です。昨年と一昨年はAppleにまつわる、一種のノスタルジーをテーマにしたものでしたが、今回は「カプセルとしてのApple」をテーマにしてみようと思っています。

いま思い出してみると、学生時代に「囚われ」というP100号(※サイズの前のP,F,Mはキャンバスのかたちを示し、数字は規格のサイズを表しています。Pはやや細長い四角形です)の作品が、中に何かを閉じ込めた(閉じ込められた)、つまりカプセルを意識して描いた最初の大きな作品だったように思います。

学生時代は多くの人にとって、先の見えない不安と、自分だけではどうにもならない圧迫(閉じ込められ)感を感じやすい時期です。。たぶん今の学生さんでもそうでしょう(卒業して社会に出ると、慣れてくるというか麻痺してくる、鈍感になるのですが)。そういう意味では、ごく一般的なテーマだったとも言えます(もちろん表現は個々それぞれです)。

その後もズバリ「カプセル」という題名で何枚も描いているし、それをテーマにした作品もたくさん発表してきました。「シェルターの男」という連作もあります。シェルターですから何かから「護る」のですが、これもひとつのカプセルと考えていいと思います。

だから、ずっと継続しているテーマであるとも言えますよね。「閉じ込められる=閉塞感」と聞けばマイナスイメージですが、たとえば「種(たね)」という題名の絵も何枚か発表しています。それなどは、そこから発芽、成長するというプラスイメージを与えるでしょう。

この絵はこれから先どうなっていくでしょうか。同時に2点進行していますが、ここに掲げないもう一点は、いちおうプラスイメージになる予定です。この絵はどうなるでしょうか。勝手に想像してみてください。