あなたは「今が愉しい」でしょうか。ごく最近、この言葉を何人かの人から聞くことがあって、それはどういうことなのだろうかとちょっと考えてみたのです。残念ですが、わたし自身は、今はそう言える自信がありません。

一人は数年前ガンを患い、一時は人前に出るのも嫌になり、鬱気味にさえなったそうですが、そこから発想を転換、ささやかながら充実感のある生活を楽しんでいるとのこと。一人は高齢ながら多趣味多芸の才を活かし、健康に注意しつつ飛び回る日々。一人は長い間難病と付き合いながら何度も絶望しかけ、小康状態を保ちながら絵を描く喜びを感じているとのことでした。他にも、おなじようにどこかで苦しい時期を乗り越え(あるいは渦中にありながら)、「今が一番愉しい」という人が何人かいます。

若い頃にもおなじような言葉を聞いていたはずですが、自分自身が老齢になってきた今はその聞こえ方が違ってきました。若い頃はそれを「小さな満足」と多少軽蔑的な思考でとらえがちでした。今は、時が経てばたつほどそれが「貴重なもの」なんだと思うようになってきたのです。「今が愉しいですか」という問いに答えにくい人、答える気持ちにさえなれない人、そういう人ほどそれがいかに貴重かを本当は深く感じているに違いありません。

ウクライナでの戦争だけでなく、昨夜もたくさんの難民を乗せたボートが沿岸警備艇の目の前で転覆、100人近くも乗っていた子どももほとんど絶望的な状況だというニュースがありました。そういうことが世界のあちこちでずっと続いているのです。戦争のない日本でさえ、大雨、地震などで突然家を失い、放り出されるのを見ることが稀ではありません。“戦争できる”国にしようなど、愚の骨頂としか思えません。

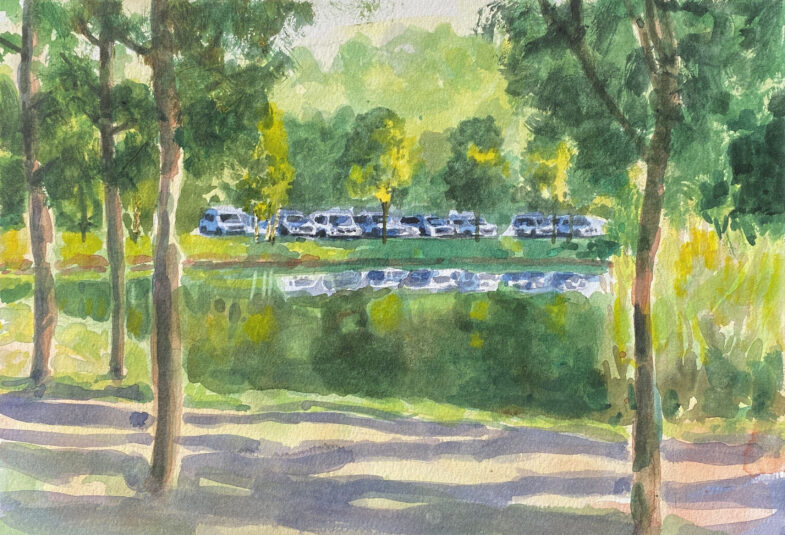

今、好きな絵を描き、好きな音楽を自由に聞くことができる。そのことがけっして「小さな満足」なんかじゃない、ということがやっとこの歳になってわたしにも解ってきたということです。わたしは随分とぼけた人間ですが、それでも人間だけでなく、あらゆる動物、植物も「生きている」ということは、この瞬間でさえ実は命の奪い合いをしていることに他なりません。そこまで含めないとしても「今が愉しい」と言えることは、小さな満足どころか、この有限の地球の上では「奇跡」に近い輝きだと言っていいのではないでしょうか。