5月30日以来、50日ぶりにアップロードしました。途中で、もう何度もYouTube 止めようと思いながらも、「やめてどうする?」との間で揺れながらなんとか漕ぎつけました。

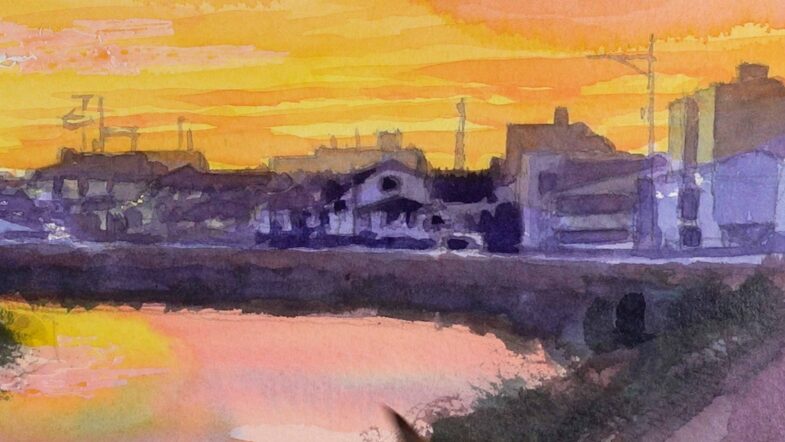

この動画の撮影は7月7日(日)。まる2週間でアップ。わたしの生活サイクルは2週間で回っているから、毎回このペースで出来ないことはないわけだ。

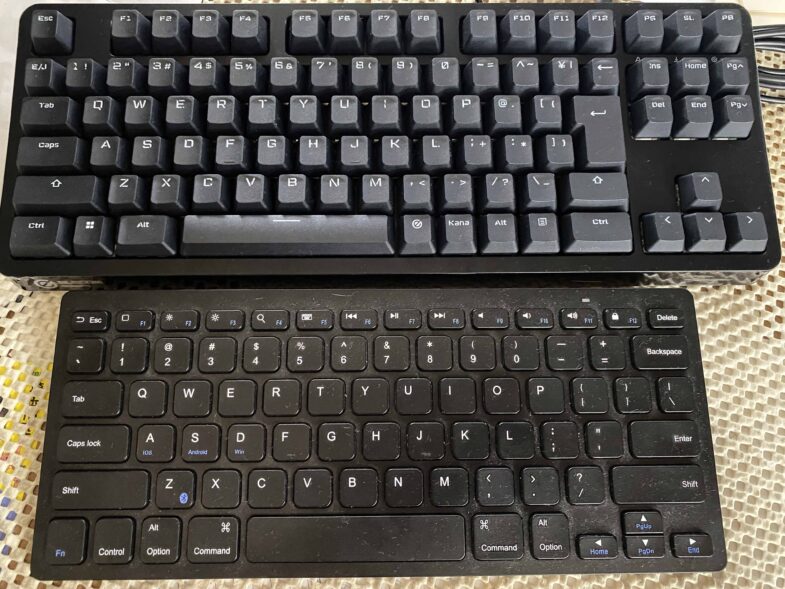

なぜ50日間もビデオ製作しなかったのか。忙しいことは忙しかったし、キーボードが壊れたりのトラブルもあるにはあったけれど、本当の理由はモチベーションが保てなかったこと。YouTubeにも希望がないわけではないが、現実のものとして捉えられない。もろもろのことを考えているうちに、諦めの気持の方が強くなってしまった。

自分のチャンネルを見るのも嫌になり、視聴回数も三分の一に減った。もう、どうでもよくなってさらに遠ざかった。

ちゃんとした絵を描かなくっちゃ。そのために今、この瞬間に何をすればいいのか。いつもの堂々巡りをしているうに、うっすらとお腹に脂肪がつくように、ビデオへの気持ちも戻ってきた。長い休みで、チャンネルを廃止したと思った視聴者の方もいるに違いない。休みが必要だった。