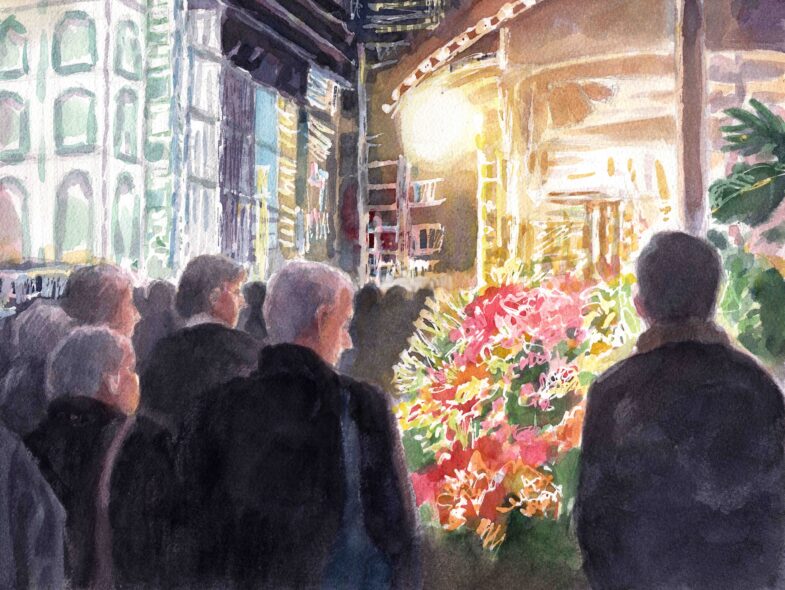

「夜景」は透明水彩向きの画題ではないんだなー、とあらためて思う。透明水彩という技法は、薄~い絵の具層を透過した光が紙の白さを反射して、ふたたびその層を透過して眼に入る仕組みを原理にしたものだから、紙を黒々と塗ることは本来的に矛盾することになる。

ちなみに油絵具では、透明層と不透明な物質層があり、透過光と物質反射(表面反射)という、二つの視覚への通り道がある。それが油絵の重厚感と深みを生む(もっとも、現代の絵画ではこの「透明層」が嫌われていますが)。ついでに言うと、同じ水彩画といっても「不透明」いわゆるガッシュで描けば、油絵と基本的に近い考え方になります。ただし、油絵具のような透明層が無いので、それはそれでまた別の問題が出てきます。

その矛盾を和らげるには、暗い色はなるべく薄く塗るほうがいいことになる。だから、紙の白さを残すんですね。残った紙の白さとの対比によって、より暗く「感じさせる」のが、透明水彩という技法です。見たままではなく、効果を考えて描かなくてはならない。そういう意味で、油絵よりよっぽど高度で、また技術的にも難しいんです。

少し脱線しますが、子どもには、水彩より油絵を先に親しませた方がいいというのはわたしの主張でもありますが、日本はそういう意味では「(自分も含め)周りを汚さない」「匂いがある」「荷物が重い」等々、芸術という点からみれば本質的でないことが優先順位が高い。いろいろ問題はあるが、簡単な方から始めるのがいい、というのが基本です。

話が逸れましたが、そういうことで、「夜景」は普通に思っている以上に難しいんです。なんだか弁解に聞こえますが、だからチャレンジしたくもなるんですよね。

※2024.7月11日に「夜の花屋前」というタイトルで、同じモチーフで別バージョンの絵を描いています。どうぞ比べてみてください。