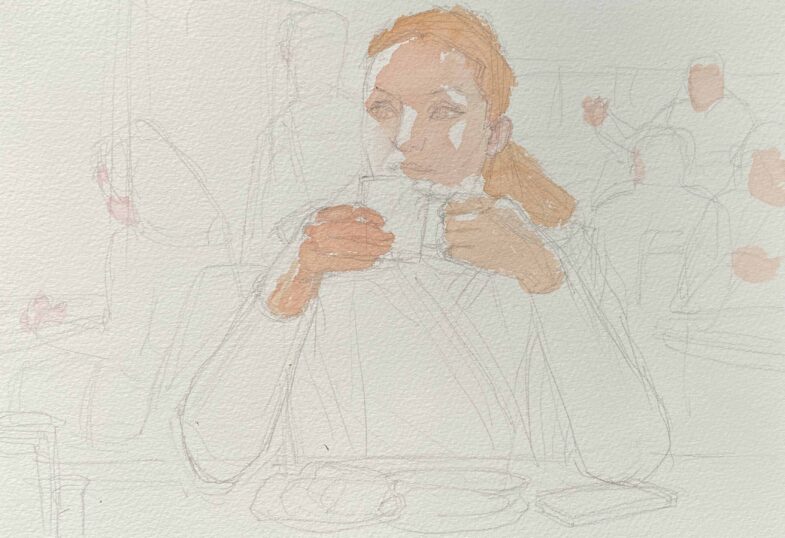

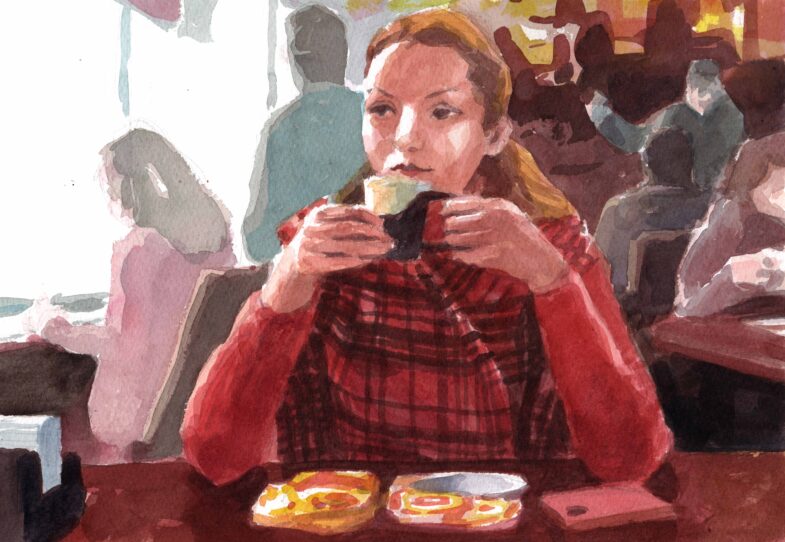

YouTube用に水彩スケッチを制作する。それはそのまま作品になることもあれば、苦い失敗の修練になることもある。ただ、どれも「自分でなければできない」というオリジナリティはない。その意味ではどれも単なる制作、ということになるのかもしれない。

同じように描いても出来不出来というのがある。ケーキ屋さんとかラーメン屋さんが、一個ごと、お客さんごとに出来不出来、味の違いがあっては商売が成り立たない。100個作っても、500個作っても、見た目も味も見分けがつかないようでなければならない。それが職人というもの。

絵画などは逆に100枚描いてもどれも同じモチーフ、構図、テイストも同じでは問題だろう(もしそういうことができたら、それはそれで凄いとは思うが)。1点1点違うことが前提ではあるが、それが「出来不出来」の違いであるなら問題だ。職人的な修練、100個同じレベルのものを作る能力は、必要かも知れない。いや、むしろ逆なんだろうか。