「青いカモメの絵画展」の開場受付に飾ってあった花。処分のために持ち帰ったが、勿体ないので翌日の油絵教室のモチーフにも使った。傷んできた花を整理してスケッチしてみた。そのうち、コンポジションを作って、作品化することもあるかもしれない。

「青いカモメの絵画展」の開場受付に飾ってあった花。処分のために持ち帰ったが、勿体ないので翌日の油絵教室のモチーフにも使った。傷んできた花を整理してスケッチしてみた。そのうち、コンポジションを作って、作品化することもあるかもしれない。

絵を描く楽しみは人それぞれ。ならば、その楽しみ方もまた様々なことでしょう。先日お知らせのように、「第11回青いカモメの会 絵画展」が終わったばかり。見に来てくれた人と、会場で作品を共有できることは、発表者にとってひとしお愉しいことのひとつです。「いい絵だね」「元気がでるよ」と、作者の頑張りをひとこと讃えてやってくださいね、お願いします。本当に皆、体力・気力、ぎりぎりのところでやってるんですよね。

急に、「世界」に目を向けると、どこにも発表せず、誰にも見せず、たったひとり空想の世界に自分の世界を広げる人も、多くはないですがやはり一定数はいるようです。フランスの作家バルザックの「知られざる傑作」は、そういう人物を描いた小説ですし、ごく最近ではアウトサイダーの作家として世界的に有名になった、ヘンリー・ダーガーもそういう人のようです(このブログでは紹介済みです)。

ダーガーは「知能的には高かった」のに、「クレージー」で、寡黙な「掃除夫」としてアメリカの経済的底辺に暮らさざるを得ず、ほぼ誰にも見せることなく15000ページを超える壮大な「非現実の王国で」という無垢な少女や神の価値観との戦争物語を書き、300枚もの大小の挿絵を残して、極貧のアパートの一室で誰にも看取られることなくその生涯を閉じました。死後、彼の「遺品の価値」を発見した大家さんの活動などによって、次第に世界に知られるようになりました。作品はニューヨーク近代美術館、パリ市立美術館などに収蔵され、「アウトサイダー」の作家として今では世界的に知られています。

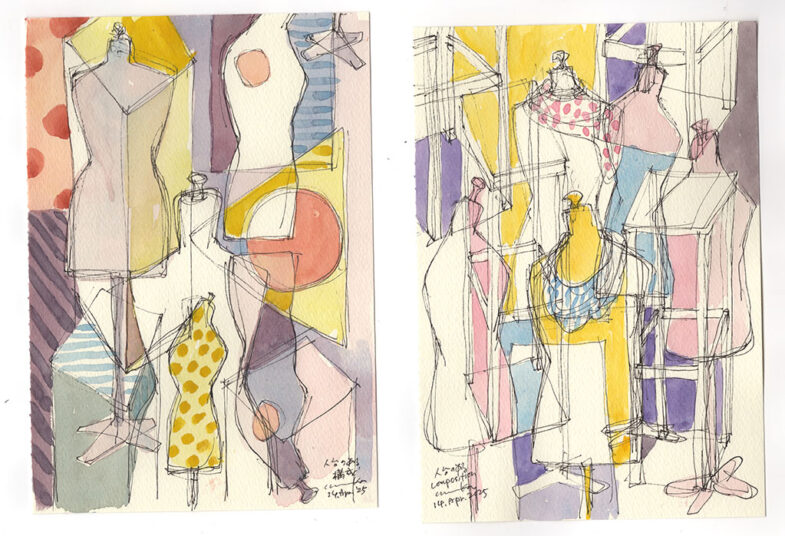

話がつい、アウトサイダーにブッ飛んでしまいました!最近、ペンスケッチが再び楽しくなってきたことは過日報告済みですが、上のスケッチもそういう流れのものです。具体物を見て描く楽しみにももちろんエキサイトですが、こういったアイデア・スケッチもまた適当にパズル的で楽しいんです。それに、(意識していませんが)わたしにとって鉛筆とは違う手触り感、それもペンの愉しみのベースになっているような気もするんです。

これらは何かの出品作品のためのエスキースではありません。いつか作品にする可能性もあり得ますが、目下はただただ愉しみのためのスケッチです。ようするに暇つぶしなのですが、楽しすぎて仕事を後回しにしてしまうのが問題なようです。

今日(4/13)16:00 にて、無事閉幕しました。ご来場の皆さま、ありがとうございました。メンバーの皆さま、お疲れ様でした。心から、感謝申し上げます。

いい展覧会だったと思っています。ただ、それはわたしが「内側から」見た感想です。一人一人が、制作上の悩みや技術不足を何とか乗り越えて一つのかたちをつくる。同じことをくり返しているように見えても、同じことが体力的に出来なくなったりしますから、それをどんな方法でか解決しなくてはなりません。絵というものはそういうプロセスを繰り返しながら深さを増していく。そういう意味で、毎回少しずつ個性がにじみ出てくる「いい展覧会だった」と思っています。

一方で、外側から見ればまた全然違った見方になるでしょう。そういう「深さ」はある意味「自己満足」の部類に入ってしまうかもしれません(それはそれでいいのですが)。絵画はまず何より「視覚芸術」ですから、もっと視覚的な面白さ、個性的な試みが大きな魅力なのです。きれいで落ち着いた会場ですが、若い人たちの影が少ないのはそういったエネルギーの発散が少ないから、ということにもなるでしょう。

メンバーの高齢化は、ある意味日本全体の流れでもありますが、絵を描くことでその流れに逆らいたいものですね。身体は年齢なりでも、脳=気持は少しでも若くありたいですよね。そのための力、方法論として絵を描くことを考えましょう。それにはできるだけ若い人たちの絵を見(インターネットを使えるようになりましょう!それだけで頭が少し若返ります!)、出来る範囲で真似をしてみることが具体的な方法です。それが会場をもっと活気づけることにもなるはずです。自分の絵を少し壊してみましょう。それが次への一歩です。