関東・甲信地方の梅雨が明けた、と気象庁が発表したのは一昨日の金曜日。とたんに関東各地で猛暑日や真夏日が観測され始めた。暑いのは苦手である、が暑さで体調が悪くなることはめったにない。ビショビショに水をかぶったように流れる大量の汗が、自分でも気持ち悪いだけ。最近はクーラーにもすっかり慣れてきたが、以前は2時間もクーラーの中にいると、むしろそちらの方が体調をこわした。今でも寝るときにクーラーをつけたままにすることはない。

夏の夜、クーラーをつけて青森に向かって高速道路を走っていると、盛岡あたりから急に冷気が水蒸気状になって車内に流れ込んでくる。クーラーの設定温度より外の気温が低くなるからだ。車を駐車場に入れてドアを開けると、都会から詰め込まれ、人工的に冷やされていた車内のそれとは異質の空気が流れている。ああ、本当の空気だと一瞬思う。毎日の暮らしの中で、日々無意識に排気ガスを吸っていることにさえもう慣れっこという不自然さ。「せめて月に一度はこんな空気を吸いに出かけなくちゃ」と思うが、自分がいい空気を吸いに行くということは、そのたびに自分自身が排気ガスをまき散らしながら行くという理不尽でもある。たいていは、月一回という決心を果たせない。

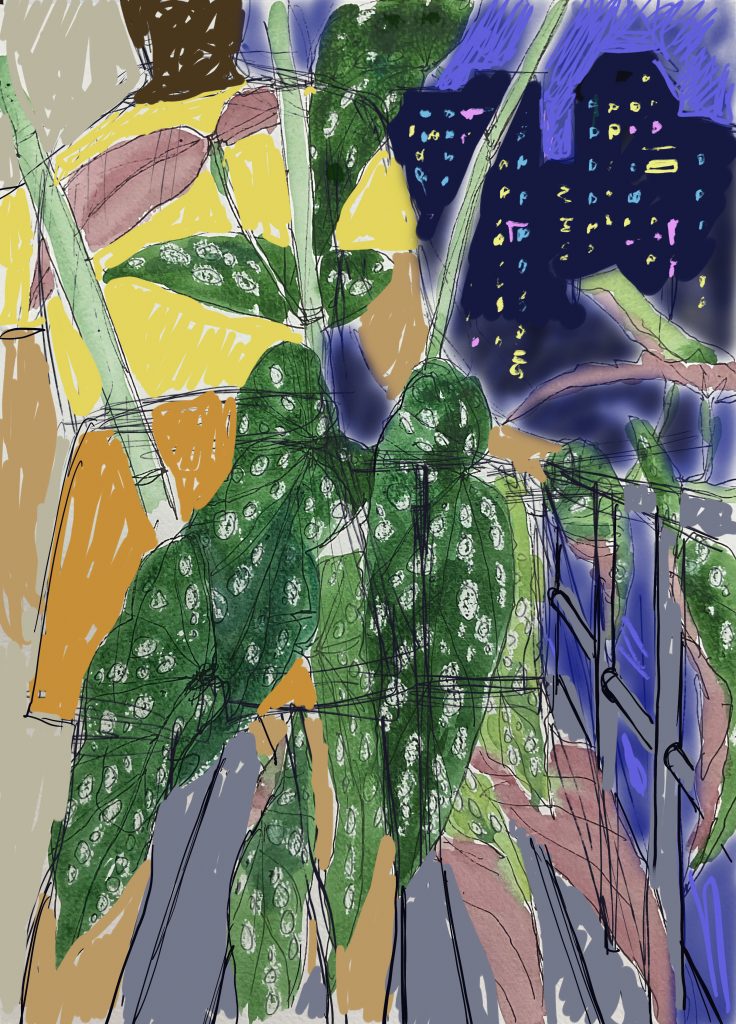

昨日の土曜日でいくつかの区切りがついた。それまでかなり時間も集中力もつぎ込んでいたので、ホッとしたというわけでもないが、今日の日中は何となくボーっとしていた。そろそろ夕方になろうかという頃になって、やっと気持ちが次のことに向かい始めた。こんなだらっとした時間の過ごし方をしているようではだめだと思うけれど、しゃあない。そんなわけで、私自身の梅雨も明けた。明日から(今から、と思わないところがユルい)、明日から。