先日、日光へ行ってきた。思ったより紅葉が進んでおらず、紅葉狩りには来週でも間に合うかな、という感じだったが、この夏と秋の暑さ、暖かさのため紅葉などの上側の葉が枯れて脱色したものも多く見られた。例年のような鮮やかな紅葉にはならなそうだ。

中禅寺湖畔の賑やかさを離れ、光徳牧場まで足を延ばすと人影はずっとまばらになる。牧場を見下ろす高台にくると、もう誰も人はいない。ここではもう牛を飼っていないことは柵の壊れ方を見れば一目瞭然(少し下の方では数年ぶりに飼うことになったらしく、そこは柵が真新しかったが牛はいなかった)。それでも、草ぼうぼうになっていないということは、誰かが草を刈っているということだ。

牧草が芝生程度の長さに生えていて、土がそこそこに柔らかく覗いている。それと周りを取り囲む笹と木々。それらが音を吸収するのだろう。まるで防音室内にいるかのような静けさ。かさりと落ちる木の葉一枚一枚の音がよく聞こえる。落ち葉を踏む音が心地よい。

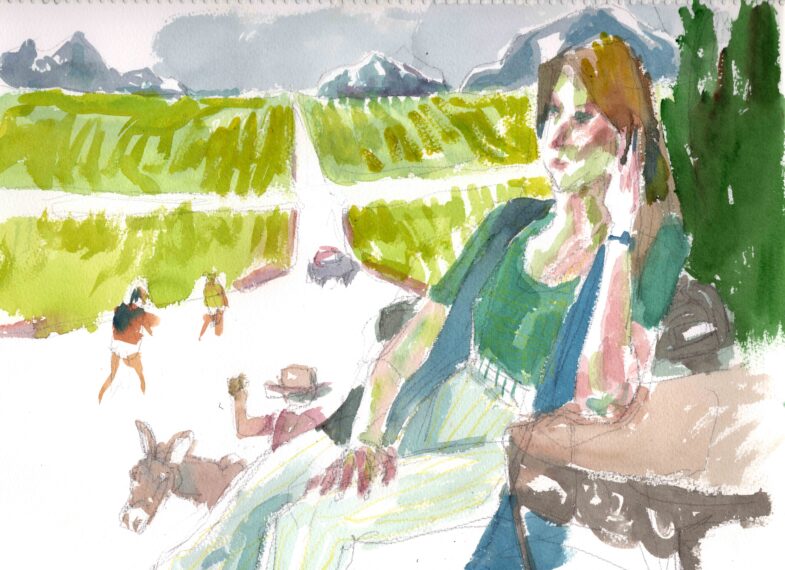

今は田舎と都会のはざまのようなところに住むことになってしまったが、そこではこんな静けさはたとえ真夜中でも味わえない。わたしは田舎者だから、毎日人の顔を見たり見られたりする生活は、正直言って少々鬱陶しい。一人でいるのは子どもの頃から好きだし、多少の不便さには慣れているつもりだ。こんなに賑やかでたくさんの植物、動物がいれば寂しいとは思わないだろうし、それらを観察したり、スケッチするだけでもきっと忙しい。なにより、都会の賑やかな騒音より、この「豪華な静けさ」を得ることの方がずっとわたしにとっては豊かなことだと感じる。都会にはわたしの本当に欲しいものがない。