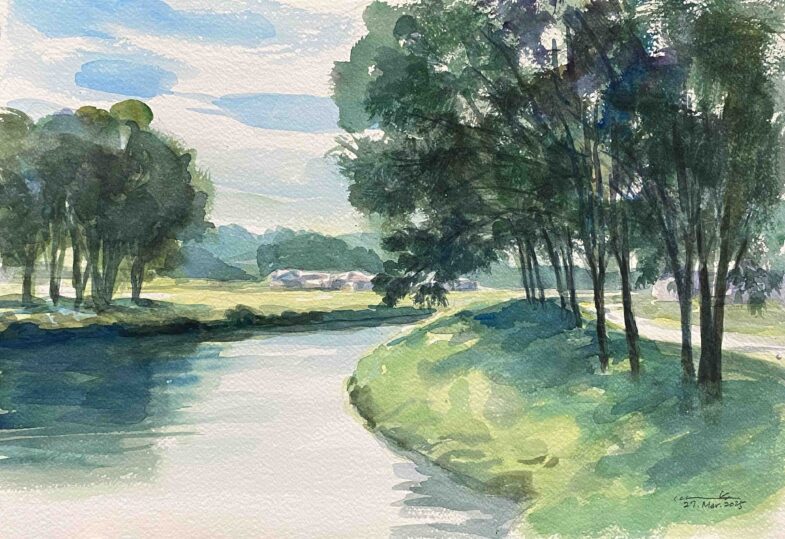

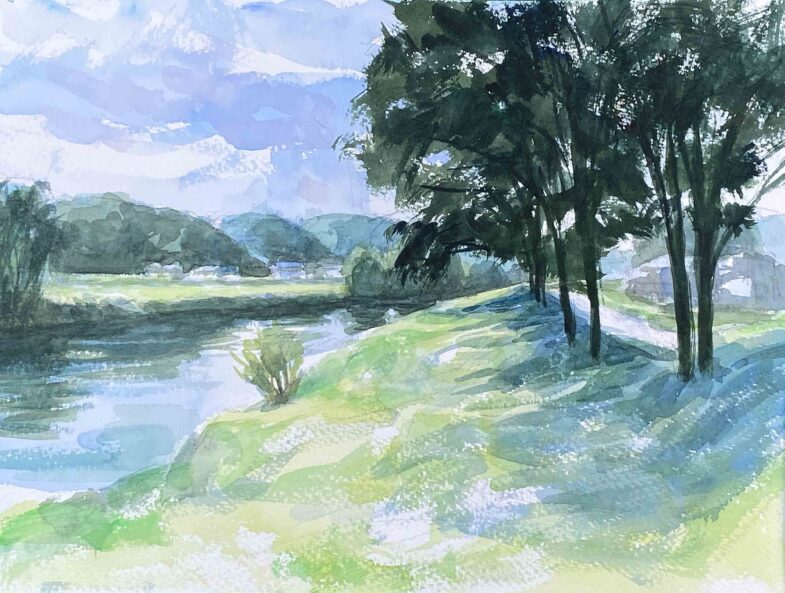

4月9日(水)午後から「青いカモメの会・絵画展」が始まります。埼玉県春日部市の「粕壁市民センター」です。ことし名称変更になったのですが、多くの人には「春日部中央公民館」の方がずっと良く知られています。お間違いのないように願います。

「青いカモメを描く絵画展」と勘違いして、カモメの絵ばかり並んでいると思った「カモメのファン」と一度だけ、偶然に会場でお会いしたことがあります。「カモメ(海鳥)」をテーマにした絵画展ではありません。伸び伸びと、絵画の空を飛んで欲しいと願ってのネーミングです。その名の通り、皆さん伸び伸び自由に描いています。ぜひご覧くださいますようお願いいたします。