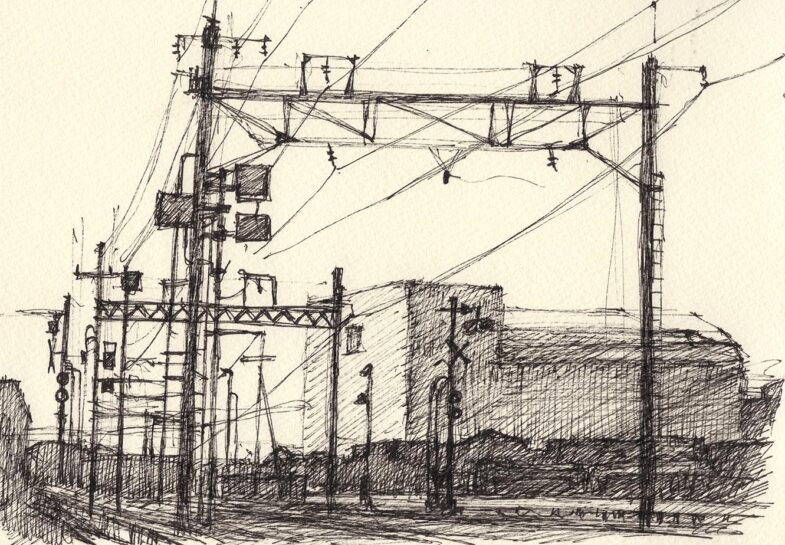

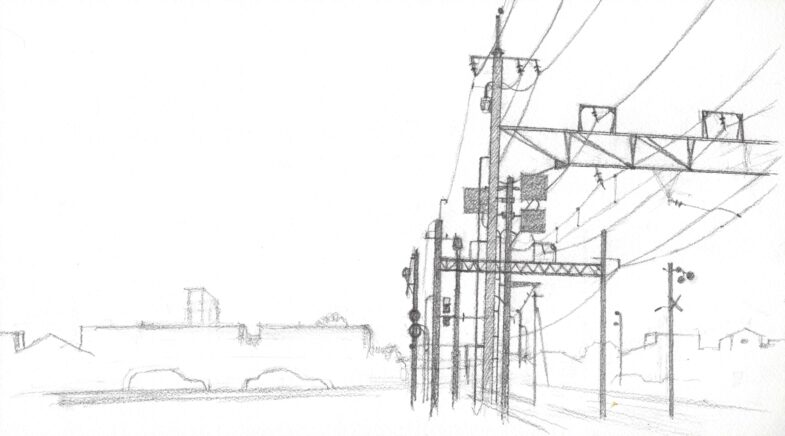

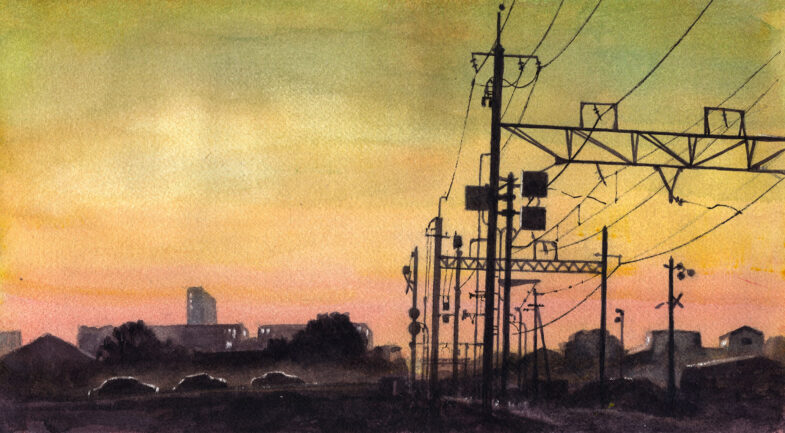

細かい下描きなのでフィキサチーフで定着、そのまま着彩した。構図としては、もっと横長にして、鉄道施設を右から1/3くらいでとどめ、左側を大きく空けるつもりだ、と前回の記事で書いた。そして、やっぱりその方が魅力的だと思う。

この絵でなぜそうしなかったのかと言えば、単純に、小さなスケッチブック(F4)で試作したから。「理想の構図」で描くには、もっと大きなサイズで描く必要があるってことですね。小さく描くよりは大きく描く方が、一般的には容易だからね。

もうひとつ。「理想の構図」では、空が広くなり、グラデーションのテクニックの巧拙が出来を左右する。そのテクニックを探るのも「試作」の仕事。この「夕焼け」、けっして「きれい」とはいえないもんね、もう2段階くらいスッキリ抜けてなくっちゃ。

そのためにはどうするか、考えるヒントになるのも「試作」の役目。ちなみに、用紙はファブリアーノ紙(イタリア)の中目を狙い打ちで使ってみたが、ピントが合ってなかったようだ。用紙と(自分の)表現との相性はとても大事です。多くの作家は、好みに合った紙が見つかれば、それ以外は使わなくなるようです。まあ、当然といえば当然でもありますが。