久々に郊外に散歩。幾つかの田んぼでは稲刈りが終わっていた。最近滅多にトンボは見ない。田んぼでも。農薬は一時に比べ、だいぶ控えられているはずなのに、数も種類も激減しているのでないだろうか。アオサギが棒杭のように突っ立っている姿が印象的だった。

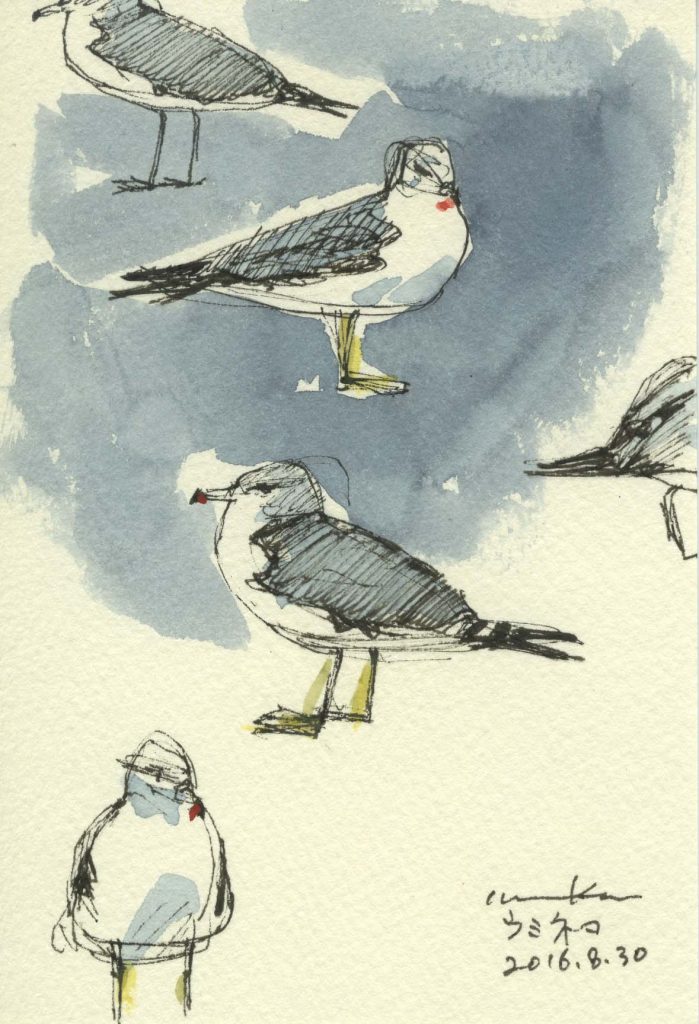

2016/8/30は台風10号が観測史上初めて東北太平洋沿岸・岩手県大船渡に上陸した日。その日、下北半島太平洋沿岸では海はかなり荒れてきていたが雨はほとんどなく、風だけが次第に強まっていた。当時風速11m/秒と出ていたが実際はもっと強く、午後になってからは一般的な成人男性(つまり自分のこと)がかなり体を前に倒さないと進めないほど強くなった。やがて暗くなり始める頃から降り始め、横殴りの暴風雨になった。

雨が降り始める直前、海を見に行った(テレビ等では盛んに「海を見に行ってはいけない」と言っていたが)。先客が何人もいた。車の中にいる人から、波打ち際をウォーキングする人まで!何枚か写真を撮ったが、波の飛沫なのか顔に痛いほど当たる。三脚は使えない。腹ばいになって、防波堤に直接カメラを押し付けて撮る。潮風でカメラが傷むなあと一瞬考える。

スケッチには30日とあるが、台風当日のスケッチは数枚だけ。これは前日か前々日にペンスケッチしたものに、当日色をつけた、その日付。外は台風で風が唸る中、ホテルの自室で15枚ほど描いた。