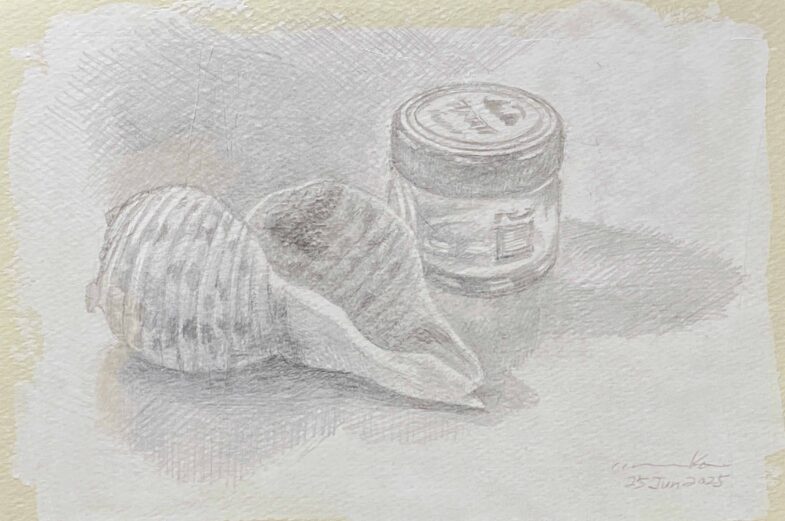

シルバーポイントとは「銀筆」のこと。といっても一般の人にはたぶん分からない、と思う。純銀を、それより硬いものに擦りつけると、削れてそこに付着する。それが酸化して黒ずみ、鉛筆に似た黒さになる。先端を鉛筆の芯のように加工した銀の棒を使い、自然な化学変化を利用して絵を描くこと、道具、作品をまとめてシルバーポイントと呼んでいる。

なーんだ、鉛筆の代わりか、ではない。銀は高価なうえ、酸化にも時間がかかる。鉛筆(黒鉛)のように安価、簡単、便利には使えないのである。そのうえ、「下地」という面倒なひと手間が必ず必要だ。逆に言えば、「鉛筆」が文明の道具としていかに優れた発明であったかも実感する(現代ではそれすら不要になりつつあるけれど)。

酸化して黒ずむのは銀に限らない。鉄もアルミも、他にも酸化する金属はいっぱいある。それらを使った描画(材)を総称してメタルポイントといい、それはそれとして使用されているらしい(アルミホイルを丸めて擦れば絵が描けるってことですが)。けれど、画材としてシルバーポイントだけが特別に人気があるのは、なんと言っても「銀自体の持つ気品」ゆえでしょう。腐っても鯛、“錆びても銀”なのだ(喩えが不適切ですか?)。ちなみに「金筆」は存在しないはずです、よね?

写真の絵は制作後まだ日数が経っていないうえ、風が通らない状態にあったので酸化が進んでいない。つまり、まだ“ナマ”な状態にある。酸化したあとが楽しみですね。慌ただしい現代、こんな超スローな制作自体が贅沢な時間なのではないでしょうか。