絵を描いていると、つい夜中まで描いてしまうことがあります。様々な事情があってやむを得ないのですが、あまり良い結果にならないのは殆どの人が経験しています。

可能なかぎり、朝が良い。頭も体も光もフレッシュ。夜はその逆。発想も疲れた、暗い方向へ傾きがちになります。色も綺麗になりません。

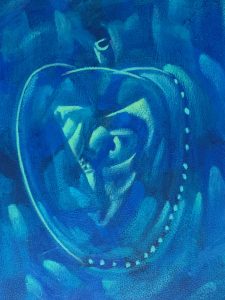

上の絵がそのよい例です。実は絵を描くことは、かなりの部分、肉体労働です。あるいはスポーツのような感じです。身体で描いているということを、もっと意識した方が良いかもしれません。

絵を描いていると、つい夜中まで描いてしまうことがあります。様々な事情があってやむを得ないのですが、あまり良い結果にならないのは殆どの人が経験しています。

可能なかぎり、朝が良い。頭も体も光もフレッシュ。夜はその逆。発想も疲れた、暗い方向へ傾きがちになります。色も綺麗になりません。

上の絵がそのよい例です。実は絵を描くことは、かなりの部分、肉体労働です。あるいはスポーツのような感じです。身体で描いているということを、もっと意識した方が良いかもしれません。

少し(かなり?)”いい加減”なのが楽。描く側ではなく、見る側として。

ある意味、緻密・繊細に描く方が(描く側としては)楽かも知れません。ただ、小サイズでの緻密さはそれだけで完結してしまいがち。もっと大きいサイズでこそ生きるのかも知れません。

小さな画面。手のひらを広げると隠れてしまうほど。それでも足かけ1週間ほどかかっているだろうか。もちろん少し描いてはほったらかし、少し描いてはほったらかして。

ある時点で、急に絵の方から「そろそろ…」と呼びかけてくる。そこから数時間は集中。

小さな粒々が画面全体に広がり、明るい色でそれがほんの少し浮かび上がって見える。静かに間近で見てもらいたい。小サイズの絵はそういうもの。