制作中

という古い童謡があります。覚えている人もきっといるでしょう。―歌を忘れたカナリアは後ろの山に捨てられるんでしょうか、それとも柳の鞭で打たれるんでしょうか。―いえいえそれはなりませぬ。

象牙の舟に銀の櫂(かい。オールのことです。今の人は解かるかしら?)を与え、月夜の海に浮かべれば、カナリアは忘れた歌を思い出すのだそうです(作詞:西條八十)。今は残念ながらWWWFの規制により象牙の売買は禁止されています。それに銀の櫂ではカナリアには重すぎて漕げません、などと理屈を言って作詞のロマンを壊してごめんなさいね。そのうえさらに記憶喪失や脳医学の話をするのは―もうもうなりませぬ。

象牙の舟や銀の櫂、という高価な準備をしてくれなくっても、鳥かごの戸を開けて、自由にしてくれさえすれば、きっとカナリアは歌を思い出すだろうにと、子どもの時分にもそう思いました。

忘れられないのは、父が可愛がっていたカナリアのこと。わたしが可愛がっていた猫が、籠から逃げられないカナリアに爪を立ててしまった朝。父はわたしも猫をも叱りはしませんでしたが、以後二度と生き物を飼うこともありませんでした。小学生だったわたしは、父がカナリアの始末をするのを無言で見ていたはずですが、よく覚えていません。

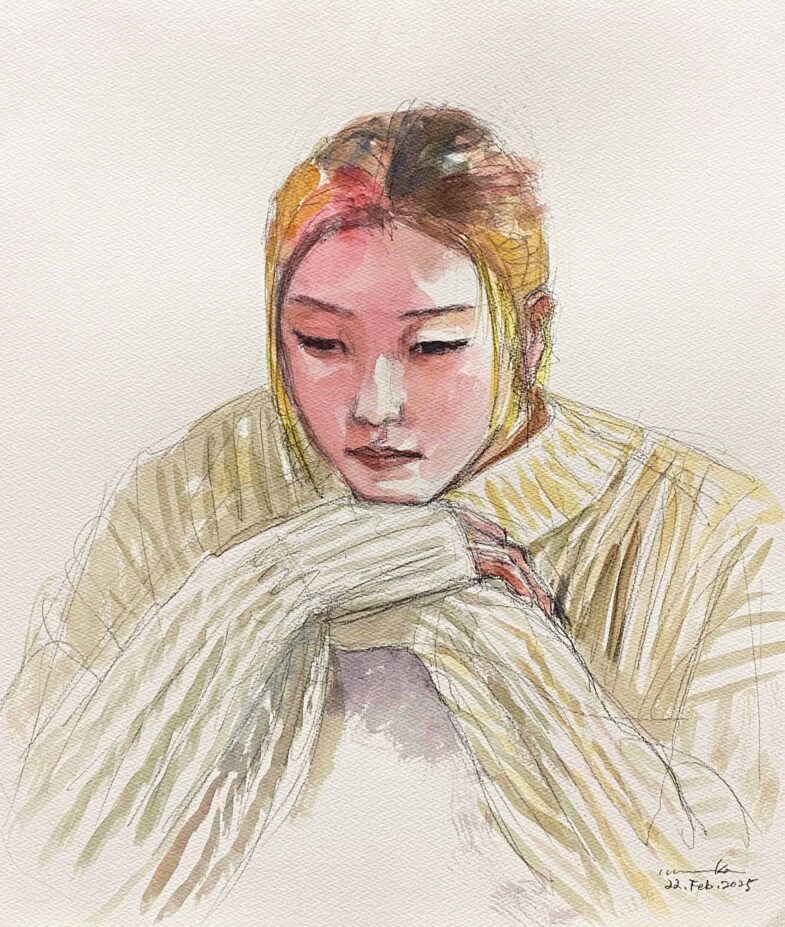

(売れる)絵を描かない画家、というぶざまな自分を顧みるとき、ふとこのシーンを思い出すことがあります。歌を忘れたカナリアと絵を描かない画家。―一緒に後ろの山に捨てましょか。いえいえそれはなりませぬ。せめて埋めてあげましょう、父のしたように。いえいえそれさえ叶わぬ世でしょうか。